2014年08月23日

水温躍層の躍動が湖流を生む (その4)

Mortimer CHが示したアイディアをまとめると、以下のようになります。

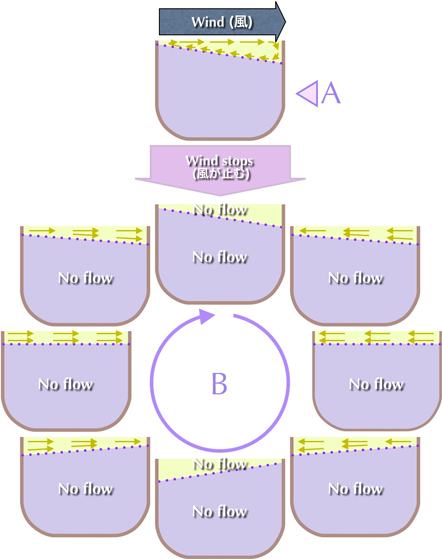

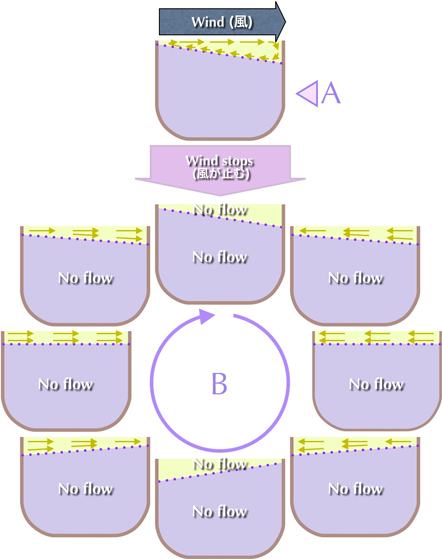

風が吹くと、本来水平であるべきサーモクライン(水温躍層)に勾配が生じます (矢印A)。風が止むと、Bで示したサイクルに従い、サーモクライン(水温躍層)がゆらゆら揺れます。体重の同じ子供達が乗ったシーソーがゆらゆら揺れるように、揺れます。このサイクルは、次に強い風が吹いて新しいサーモクライン(水温躍層)の勾配が生じるまで、延々と繰り返します。

これが、Mortimer CHが1952年に提案したアイディアです。湖流のメカニズムはいくつもありますが(例えばケルビン波やポアンカレ波など...)、欧米の陸水学の教科書では、Mortimer CHが示したメカニズムが最も基本的なものとして紹介されています。

風が吹くと、本来水平であるべきサーモクライン(水温躍層)に勾配が生じます (矢印A)。風が止むと、Bで示したサイクルに従い、サーモクライン(水温躍層)がゆらゆら揺れます。体重の同じ子供達が乗ったシーソーがゆらゆら揺れるように、揺れます。このサイクルは、次に強い風が吹いて新しいサーモクライン(水温躍層)の勾配が生じるまで、延々と繰り返します。

これが、Mortimer CHが1952年に提案したアイディアです。湖流のメカニズムはいくつもありますが(例えばケルビン波やポアンカレ波など...)、欧米の陸水学の教科書では、Mortimer CHが示したメカニズムが最も基本的なものとして紹介されています。

2014年08月23日

水温躍層の躍動が湖流を生む (その3)

前回までの内容をまとめます。第一に【1】サーモクライン(水温躍層)の勾配が湖流の駆動力になるということでした。

第二に【2】サーモクライン(水温躍層)が水平になるように、表水層に水の流れが生じるでした。この図の場合、右から左への水の流れが生じます。無風状態でも、この流れが生じます。この流れのことを「湖流」と呼びます。

この流れによって、傾いた水温躍層は、もとに戻っていきます (図1→図3)。

しかし、話はこれだけでは終わりません。一度動き始めた水の動きは、止められません。結局、水温躍層は反対側に傾いていきます (図3→図6)。

図5の状態になってしばらくして、ようやく、右から左への表水層の流れがとまります (図6)。図6は図0と左右正反対の状態になっています。

そこで今度は、図0と左右反対の勾配が、左から右に向かった新しい流れを生みます。

図12の状態まできてやっと、左から右への湖流が止まります。この図12が図0と全く同じ状態にあることに注意して下さい。Mortimer CHが提案したメカニズムの最も重要な点は、図0から図12までのサイクルが、この後、新しい強風が吹くまでの間、延々と繰り返されると指摘した点にあります。

第二に【2】サーモクライン(水温躍層)が水平になるように、表水層に水の流れが生じるでした。この図の場合、右から左への水の流れが生じます。無風状態でも、この流れが生じます。この流れのことを「湖流」と呼びます。

この流れによって、傾いた水温躍層は、もとに戻っていきます (図1→図3)。

しかし、話はこれだけでは終わりません。一度動き始めた水の動きは、止められません。結局、水温躍層は反対側に傾いていきます (図3→図6)。

図5の状態になってしばらくして、ようやく、右から左への表水層の流れがとまります (図6)。図6は図0と左右正反対の状態になっています。

そこで今度は、図0と左右反対の勾配が、左から右に向かった新しい流れを生みます。

図12の状態まできてやっと、左から右への湖流が止まります。この図12が図0と全く同じ状態にあることに注意して下さい。Mortimer CHが提案したメカニズムの最も重要な点は、図0から図12までのサイクルが、この後、新しい強風が吹くまでの間、延々と繰り返されると指摘した点にあります。

2014年08月23日

水温躍層の躍動が湖流を生む (その2)

Mortimer CHが提案した湖流のメカニズムを見ていきます。まず、前回の書き込みの最後の図から始めます (図0)。

傾いた水面躍層は、元通りの水平に戻ろうとします。そのため、水の流れが生じます。まず、表水層から見てみます。

表水層では、右から左に向けた水の流れが起こります。この流れが起きれば、サーモクライン(水温躍層)が徐々に水平に戻っていきます。

次に、深水層を見てみます。

普通に考えたら、表水層とは逆に、左から右へ水が流れるはずです。

しかし、支笏湖では状況がちょっと異なります。前回の書き込みで書いたように、支笏湖では、表水層の厚みは10〜20m前後、深水層の厚みは340m以上で、16倍以上の違いがあります。そこで、深水層での左から右への流れは、表水層の流れの1/16以下であると期待できます。これは、微々たる流れです。そこで、深水層では水の流れは起こらないと見なしても問題ありません。

結局、以上をまとめると、以下のようになります (図1)。表水層では右から左への流れが生じます。一方、深水層の流れは微々たるもので、無視できる程度です。

傾いた水面躍層は、元通りの水平に戻ろうとします。そのため、水の流れが生じます。まず、表水層から見てみます。

表水層では、右から左に向けた水の流れが起こります。この流れが起きれば、サーモクライン(水温躍層)が徐々に水平に戻っていきます。

次に、深水層を見てみます。

普通に考えたら、表水層とは逆に、左から右へ水が流れるはずです。

しかし、支笏湖では状況がちょっと異なります。前回の書き込みで書いたように、支笏湖では、表水層の厚みは10〜20m前後、深水層の厚みは340m以上で、16倍以上の違いがあります。そこで、深水層での左から右への流れは、表水層の流れの1/16以下であると期待できます。これは、微々たる流れです。そこで、深水層では水の流れは起こらないと見なしても問題ありません。

結局、以上をまとめると、以下のようになります (図1)。表水層では右から左への流れが生じます。一方、深水層の流れは微々たるもので、無視できる程度です。

2014年08月23日

水温躍層の躍動が湖流を生む (その1)

ボートで湖に出ると、もしくはべた凪の日に浮力のあるナイロンラインを使って釣りをしていると、無風状態でも湖水が流れることを実感できます。この流れのことを「湖流」と呼びます。この書き込みから4回分を使って、湖流のもっとも基本的なメカニズムの1つを紹介します。陸水学の世界標準の教科書、Wetzel RG の「Limnology」

の第7章「Water Movement」で詳細に解説されている内容です。これを読めば「サーモクライン(水温躍層)の上下動が湖流を生む」ことを理解できます。

この書き込みをする理由は2つあります。第一に、以下に示すメカニズムは、欧米の陸水学や水生生物の生態学の教科書なら必ず載っています。しかし、日本語で書かれた教科書では見た事がありません。欧米では専門家でなくても手軽に読める解説があるのに、日本語だと何もないんです。ですから、ネットで簡単に読める解説が必要だと感じました。

第二に、レイクトローリングをする方には、この内容は大切な基礎知識になると思います。ボートに乗って水温測定をすると、湖上の位置によって、水温躍層の水深が全く異なることに気付きます。支笏湖の場合、位置によって10m程度、水温躍層の水深が変わることがあります。これは、トラウトの泳層が場所によって10m程度変わる可能性を示唆しています。その理由は、知らないより知っていた方がよいと感じました。しかし一方、岸から釣りする人にとっては、雑学程度の有用性しかないと思います。その点、ご了承下さい。

本題に入ります。

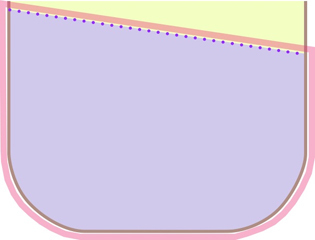

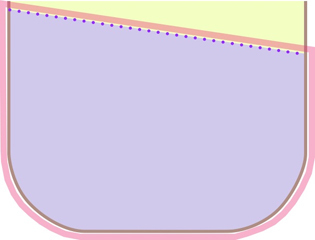

分かりやすさを優先するため、かなりデフォルメした形で解説します。下図を見て下さい。暖かくて軽い表水層が、冷たくて重い深水層の上に乗っています。境界線が水温躍層です。分かりやすさを優先するため、変水層(Metalimnion)はこの図から排除しています。

この図では、もう一つのデフォルメをしています。支笏湖では、表水層の厚みは10〜20m前後、深水層の厚みは340m以上で、16倍以上の違いがあります。これを正確に反映した図を描くと、表水層がつぶれてしまい図を描く意味を失うため、上図のように描いています。

この湖に、左から右へ、強い風が吹き始めたとします。すると水面に、水の流れが生じます。

この風が吹き続けると、以下のような状況になります。風上のサーモクライン(水温躍層)は浅く、風下のサーモクライン(水温躍層)は深くなります。

ここでピタリと、風が止んだとします。しばらくすると、風が引き起こした表水層内の水の流れが止まり、傾いたサーモクライン(水温躍層)だけが残ります。

傾いた水温躍層の実測データを示しておきます。イギリスのWindermere湖の10月下旬の実測値です。Wetzelの教科書の図7-14を引用しました。

Mortimer CHという自然科学者は、今から約60年前の1952年に「この傾いた水温躍層が湖流を引き起こす」というアイディアを、ロンドン王立協会の学術誌 Proceedings of the Royal Society of Londonに発表しました。このアイディアは、各地の実測データの支持を受け、現在、湖流の主たるメカニズムの説明として、最も広く受け入れられています。欧米の陸水学の教科書には、必ず載っている説明です。

次の書き込み以降、Mortimer CH の解説の大枠を示します。彼の提案した湖流のメカニズムは、とても直感的で、小学生でも理解できる分かりやすい内容です。

の第7章「Water Movement」で詳細に解説されている内容です。これを読めば「サーモクライン(水温躍層)の上下動が湖流を生む」ことを理解できます。

この書き込みをする理由は2つあります。第一に、以下に示すメカニズムは、欧米の陸水学や水生生物の生態学の教科書なら必ず載っています。しかし、日本語で書かれた教科書では見た事がありません。欧米では専門家でなくても手軽に読める解説があるのに、日本語だと何もないんです。ですから、ネットで簡単に読める解説が必要だと感じました。

第二に、レイクトローリングをする方には、この内容は大切な基礎知識になると思います。ボートに乗って水温測定をすると、湖上の位置によって、水温躍層の水深が全く異なることに気付きます。支笏湖の場合、位置によって10m程度、水温躍層の水深が変わることがあります。これは、トラウトの泳層が場所によって10m程度変わる可能性を示唆しています。その理由は、知らないより知っていた方がよいと感じました。しかし一方、岸から釣りする人にとっては、雑学程度の有用性しかないと思います。その点、ご了承下さい。

本題に入ります。

分かりやすさを優先するため、かなりデフォルメした形で解説します。下図を見て下さい。暖かくて軽い表水層が、冷たくて重い深水層の上に乗っています。境界線が水温躍層です。分かりやすさを優先するため、変水層(Metalimnion)はこの図から排除しています。

この図では、もう一つのデフォルメをしています。支笏湖では、表水層の厚みは10〜20m前後、深水層の厚みは340m以上で、16倍以上の違いがあります。これを正確に反映した図を描くと、表水層がつぶれてしまい図を描く意味を失うため、上図のように描いています。

この湖に、左から右へ、強い風が吹き始めたとします。すると水面に、水の流れが生じます。

この風が吹き続けると、以下のような状況になります。風上のサーモクライン(水温躍層)は浅く、風下のサーモクライン(水温躍層)は深くなります。

ここでピタリと、風が止んだとします。しばらくすると、風が引き起こした表水層内の水の流れが止まり、傾いたサーモクライン(水温躍層)だけが残ります。

傾いた水温躍層の実測データを示しておきます。イギリスのWindermere湖の10月下旬の実測値です。Wetzelの教科書の図7-14を引用しました。

Mortimer CHという自然科学者は、今から約60年前の1952年に「この傾いた水温躍層が湖流を引き起こす」というアイディアを、ロンドン王立協会の学術誌 Proceedings of the Royal Society of Londonに発表しました。このアイディアは、各地の実測データの支持を受け、現在、湖流の主たるメカニズムの説明として、最も広く受け入れられています。欧米の陸水学の教科書には、必ず載っている説明です。

次の書き込み以降、Mortimer CH の解説の大枠を示します。彼の提案した湖流のメカニズムは、とても直感的で、小学生でも理解できる分かりやすい内容です。