2014年05月31日

ミノーのただ巻き (その8) 満月の不思議

この書き込みの内容は、私が使っているルアーだけに起こることです (写真は http:// www. themysteryworld. com/2012/ 06/powerful -movie-images -we-all-know -30.html を引用)。

このルアーを使うと、満月周辺の月齢で、不思議なことが起こります。確認したのは月齢13, 14, 15, 16の4日間です。3年かけて、それぞれの月齢で各2, 3回、合計10回程度釣行し、必ず同じことが起こるのを確認しました。これ以外の月齢では、同様の現象は、一度も起きませんでした。

この期間、このルアーを使って数時間「投げる・巻く・歩く」を繰り返していると、必ず数回、ブラウントラウトがルアーを追尾してきます。サイズは50cm台後半が中心で、たまに60cm台が混じります。ゆっくり引いてくるルアーの速度に合わせ、常に一定の距離を置いたまま (個体によって、ルアーとの距離は10cmから30cmと異なります)、ルアーをピックアップする寸前まで、ピタリとついて来ます。ルアーをピックアップすると、そのままゆっくり沖に戻っていきます。一部の個体は、ルアーをピックアップした途端、ルアーが消えた事に驚いたのか?、左右を何度か振り向いて、ルアーが消えたことを理解したのか?、それからゆっくり帰っていきます。ほとんどの場合、岸から1m程度の距離まで近づいてきて「手づかみできるんじゃないか?」と思うほどでした。印象的だったのは、支寒内のような浅いシャローをもつエリアでした。水深10cm近いところまで、水面から背中を丸出しにして、岸際まで、のんびり散歩するような調子でルアーについて来ます。目の前をブラウントラウトがゆったり泳いでいる様は圧巻で、圧倒される美しさがあります。こんな光景を30回近く観察してきました。このルアーとこれらの月齢(13,14,15,16)の組み合わせでは、必ずこれが起きます。べた凪でも波があっても、必ずこれが起きました。しかし、これ以外の月齢では一切起こりませんでした。

もちろん、これ以外の月齢でもルアーが追尾されることはあります。しかしこの場合は、ルアーを食うかどうか悩んでる様子で、ルアーに近づいて口を開いたり、後ずさりしながら口を閉じたり、ルアーの横にピッタリ付いたり離れたり、ちょっと反転しては再び口を開いてルアーに近づいて来たり...と、せわしない行動を見せます。月齢13〜16の、全てが優雅でゆったりした行動とは、完全に違います。

この期間(月齢13,14,15,16)、ブラウントラウトはルアーとの距離を一定に保つので、ルアーには一切触れてきません。そこで、この期間は必ず釣果がありません。

3年かけて、この期間(月齢13,14,15,16)にはこうした現象しか起こらない事を十分に確信した上で、「このルアーを主戦力にしている限り、行くだけ無駄」と判断し、4年前から、この期間には支笏湖には行かないことにしています。

2014年05月31日

ミノーのただ巻き (その7) 付着藻類と透明度

この書き込みの内容は、私のように、3〜4月の日中にミノーをチョイ投げして、ただ巻きやトゥイッチでブレイクのショルダーに潜んでいるブラウントラウトを狙う場合、ほぼ間違いなく、起こると思います。しかし、ジグミノーやシンキングペンシルで沖を攻めたり、メタルジグやスプーンでディープを攻めたり、昆虫を模したトップウォーターを使った釣りでは、全く関係のない現象だと思います。

5,6年前の3月や4月、散歩感覚で南岸(美笛キャンプ場の入り口から虹鱒橋までの間)を、毎回2km程度の範囲を釣り歩く...という課題を自分に与えて、この単純作業を繰り返しました。作業は簡単です。7,8m程度の間隔で、ルアーを投げて、着水したら一呼吸おいて、そのままただ巻きします。これを延々繰り返しました。この時に、あることに気付きました。

当時は、快晴・無風・べた凪の真っ昼間でも、50cm台や60cm台のブラウントラウトがルアーを丸呑みするようなヒットが、1日に1〜2回程度の頻度で起こりました。そんな中、こんな安直なヒットがある場所には、共通する2つの特徴があることに気付きました。第一に、下の写真の岩のように、湖岸からブレイクに至るシャローの岩の全てに、付着藻類が全くついていません。

第二に、こうしたエリアは必ず、湖水の透明度が高かったです。「これぞ支笏湖の水だ!」と思うような無色透明の透き通った湖水のエリアで、単純なヒットがあります。

一方、フッキングに至らないショートバイトが頻発するのは、下の写真のように、シャローの岩が薄茶色の付着藻類に覆われているエリアでした。

付着生類の繁茂が進んだエリアでは、付着藻類は、その中に気泡を含むようになります。

さらに繁茂が進むと、岩の外観がぬいぐるみのテディベアのようになります。

こんな状態になった付着藻類に対し、強風が吹くと、付着藻類は剥離し、湖面を漂ったり、

湖岸に打ち寄せられます。

付着藻類が繁茂したり、剥離した付着藻類が漂っているエリアの多くは、湖水が淡く白濁していることが多いです (ただし、白濁といっても、偏光グラスを使ってかろうじて見分けられる程度の淡さです)。こうした場所では、ほとんどの場合、フッキングしないショートバイトばかりが起きます。私が試した範囲では、よほど波が高くないと、こうしたエリアではフッキングに至りません。

こうしたことに気付いた当時「これは本当か?」という強い疑問を感じました。なにせ「何故これが起こるのか?」さっぱり理解できませんでした。こうした強い疑念があったため、確認作業だけはしっかり行いました。2年かけて10回近く、付着藻類があるエリアと、その近くの付着藻類がないエリアで、それぞれ2時間程度の釣りをし、ルアーへの反応を比較しました。その全ての釣行で、上に書いた傾向が成立していました。明らかに、付着藻類がない、透明度の高いエリアでよくフッキングします。しかも、ルアーを丸呑みします。

それ以来、釣り場に着くと、まず付着藻類の有無と湖水の透明度の観察をします。守るべきルールは簡単で

教訓:弱いさざ波やべた凪の時は、付着藻類が繁茂したエリア・湖水の透明度が低いエリアには絶対に入らない。

です。付着藻類が繁茂しているエリアのべた凪やさざ波程度の条件では「あともう少しでフッキングしていたはずなのに!」と悔しい思いをすることが、頻発します。その上、ショートバイトの後に、ルアーから去って行くブラウントラウトの後ろ姿が、偏光グラス越しに見えることが多いです。そこで「今度こそ!」と頭に血が上り、不必要に時間を費やし、悪循環に陥ります。今でも、この失敗を年に何度かやってしまいます。

ここで、付着藻類の簡単な基礎知識をまとめておきます。付着藻類は、主にケイ藻という種類の植物プランクトンが構成します。付着藻類が付いた岩はヌルヌルして滑りやすいですが、これはケイ藻の分泌物が原因だそうです。この分泌物が故に、ケイ藻は岩の表面にとどまり続けられます。付着藻類の生態学を勉強すると、そこは、シャローの岩の表面に成立する、様々な藻類や微生物からなる湖中のミクロな森林であることを理解できます。付着藻類は、水生昆虫やスジエビ、雑食性の魚類の餌として機能します。清流なら、アユの大切な餌です。川でも湖でも、付着藻類は魚類の生態系を支える大切な土台であることが理解できます。付着藻類は「繁茂と剥離」を繰り返します。湖では、強い波が生じると、付着藻類は岩からはがれ去ります。その後、むき出しの裸になった岩の表面に、再度、付着藻類の繁茂が進行していきます (短期的な増減のサイクル)。繁茂の進行は、水温が高いほど早いです。そこで、付着藻類は春から秋に向けて増え、冬期に減少します (長期的な増減のサイクル)。こうした短期や長期のサイクルがあるため、春の支笏湖の湖岸は、付着藻類がある場所とない場所が混在します。

以下、私が支笏湖で観察した傾向を書きます。

南岸や西岸、東岸では、冬期の強い北西風によって付着藻類は洗い流され、2〜3月には、大半のエリアで付着藻類はなく、岩はむき出しの裸状態にあります。しかし、3月から5月に向けて、水温の上昇とともに、付着藻類の繁茂が進みます。繁茂の進行は、年によって早い遅いがあります。それに加えて、繁茂が早い場所と遅い場所があります。特に4月中旬以降のミノーイングでは、付着藻類のないエリアを探して釣りをすることで、釣果が確実に上がります。

一方 北岸は、とりわけ恵庭岳の麓の湖岸 (オコタンペ川河口〜ポロピナイ) では、冬期間も付着藻類が繁茂していることが多いようです。これは、北岸が太陽光を十分に受けやすい立地と、恵庭岳の地熱が影響しているからだと思われます。ミノーで釣りをする場合、オコタンで特に付着藻類の影響を受けます。GW直前に開通した時点で、すでに付着藻類が繁茂しきり、剥離した付着藻類が漂っている年がたまにあります。こうなると、開通直後のオコタンでも、手も足も出ない経験を何度かしました。

5,6年前の3月や4月、散歩感覚で南岸(美笛キャンプ場の入り口から虹鱒橋までの間)を、毎回2km程度の範囲を釣り歩く...という課題を自分に与えて、この単純作業を繰り返しました。作業は簡単です。7,8m程度の間隔で、ルアーを投げて、着水したら一呼吸おいて、そのままただ巻きします。これを延々繰り返しました。この時に、あることに気付きました。

当時は、快晴・無風・べた凪の真っ昼間でも、50cm台や60cm台のブラウントラウトがルアーを丸呑みするようなヒットが、1日に1〜2回程度の頻度で起こりました。そんな中、こんな安直なヒットがある場所には、共通する2つの特徴があることに気付きました。第一に、下の写真の岩のように、湖岸からブレイクに至るシャローの岩の全てに、付着藻類が全くついていません。

第二に、こうしたエリアは必ず、湖水の透明度が高かったです。「これぞ支笏湖の水だ!」と思うような無色透明の透き通った湖水のエリアで、単純なヒットがあります。

一方、フッキングに至らないショートバイトが頻発するのは、下の写真のように、シャローの岩が薄茶色の付着藻類に覆われているエリアでした。

付着生類の繁茂が進んだエリアでは、付着藻類は、その中に気泡を含むようになります。

さらに繁茂が進むと、岩の外観がぬいぐるみのテディベアのようになります。

こんな状態になった付着藻類に対し、強風が吹くと、付着藻類は剥離し、湖面を漂ったり、

湖岸に打ち寄せられます。

付着藻類が繁茂したり、剥離した付着藻類が漂っているエリアの多くは、湖水が淡く白濁していることが多いです (ただし、白濁といっても、偏光グラスを使ってかろうじて見分けられる程度の淡さです)。こうした場所では、ほとんどの場合、フッキングしないショートバイトばかりが起きます。私が試した範囲では、よほど波が高くないと、こうしたエリアではフッキングに至りません。

こうしたことに気付いた当時「これは本当か?」という強い疑問を感じました。なにせ「何故これが起こるのか?」さっぱり理解できませんでした。こうした強い疑念があったため、確認作業だけはしっかり行いました。2年かけて10回近く、付着藻類があるエリアと、その近くの付着藻類がないエリアで、それぞれ2時間程度の釣りをし、ルアーへの反応を比較しました。その全ての釣行で、上に書いた傾向が成立していました。明らかに、付着藻類がない、透明度の高いエリアでよくフッキングします。しかも、ルアーを丸呑みします。

それ以来、釣り場に着くと、まず付着藻類の有無と湖水の透明度の観察をします。守るべきルールは簡単で

教訓:弱いさざ波やべた凪の時は、付着藻類が繁茂したエリア・湖水の透明度が低いエリアには絶対に入らない。

です。付着藻類が繁茂しているエリアのべた凪やさざ波程度の条件では「あともう少しでフッキングしていたはずなのに!」と悔しい思いをすることが、頻発します。その上、ショートバイトの後に、ルアーから去って行くブラウントラウトの後ろ姿が、偏光グラス越しに見えることが多いです。そこで「今度こそ!」と頭に血が上り、不必要に時間を費やし、悪循環に陥ります。今でも、この失敗を年に何度かやってしまいます。

ここで、付着藻類の簡単な基礎知識をまとめておきます。付着藻類は、主にケイ藻という種類の植物プランクトンが構成します。付着藻類が付いた岩はヌルヌルして滑りやすいですが、これはケイ藻の分泌物が原因だそうです。この分泌物が故に、ケイ藻は岩の表面にとどまり続けられます。付着藻類の生態学を勉強すると、そこは、シャローの岩の表面に成立する、様々な藻類や微生物からなる湖中のミクロな森林であることを理解できます。付着藻類は、水生昆虫やスジエビ、雑食性の魚類の餌として機能します。清流なら、アユの大切な餌です。川でも湖でも、付着藻類は魚類の生態系を支える大切な土台であることが理解できます。付着藻類は「繁茂と剥離」を繰り返します。湖では、強い波が生じると、付着藻類は岩からはがれ去ります。その後、むき出しの裸になった岩の表面に、再度、付着藻類の繁茂が進行していきます (短期的な増減のサイクル)。繁茂の進行は、水温が高いほど早いです。そこで、付着藻類は春から秋に向けて増え、冬期に減少します (長期的な増減のサイクル)。こうした短期や長期のサイクルがあるため、春の支笏湖の湖岸は、付着藻類がある場所とない場所が混在します。

以下、私が支笏湖で観察した傾向を書きます。

南岸や西岸、東岸では、冬期の強い北西風によって付着藻類は洗い流され、2〜3月には、大半のエリアで付着藻類はなく、岩はむき出しの裸状態にあります。しかし、3月から5月に向けて、水温の上昇とともに、付着藻類の繁茂が進みます。繁茂の進行は、年によって早い遅いがあります。それに加えて、繁茂が早い場所と遅い場所があります。特に4月中旬以降のミノーイングでは、付着藻類のないエリアを探して釣りをすることで、釣果が確実に上がります。

一方 北岸は、とりわけ恵庭岳の麓の湖岸 (オコタンペ川河口〜ポロピナイ) では、冬期間も付着藻類が繁茂していることが多いようです。これは、北岸が太陽光を十分に受けやすい立地と、恵庭岳の地熱が影響しているからだと思われます。ミノーで釣りをする場合、オコタンで特に付着藻類の影響を受けます。GW直前に開通した時点で、すでに付着藻類が繁茂しきり、剥離した付着藻類が漂っている年がたまにあります。こうなると、開通直後のオコタンでも、手も足も出ない経験を何度かしました。

2014年05月31日

ミノーのただ巻き (その6) ショートバイト (キスバイト)

私は、旧有料道路での釣りが好きです。特に、2011年の春は魚影がとても濃かったです。その当時、必ず、道路の上に立って釣りをしました。強風時以外、道路から降りません。ルアーは視認性の良いカラーを選びます。もしくは背中に、蛍光イエローや蛍光オレンジのマーカーを貼っておきます。ヒットに備えて、振出タイプ(3.6m)のランディングネットを用意します。加えて、いつでも道路から湖岸に降りれるように、登山用のザイル3mにカナビラを結びつけたのを用意します。曇天だと湖面が曇り空を映すので、水面の下がほとんど見えません。絶好の旧有料道路日和は、弱いさざ波の快晴です。当時、こんなコンディションに遭遇すると、旧有料道路はブラウントラウトの水族館となりました。

道路から湖面を見下ろすようにして、偏光グラス越しに、ルアーを凝視しながら水面のすぐ下を引いてきます。すると、ブラウントラウトがルアーに反応する様子を観察できます。これが旧有料道路の魅力です。私は、当時の旧有料道路で「支笏湖のブラウントラウトはルアーをよく見切る。ほとんど見切る」ということを学びました。ヒットは、ショートバイト5回に1回程度の頻度でした。

■ ヒットの瞬間 ■

ルアーをただ巻きしている時に、いきなり重みが乗るヒットは、起きていることが簡単です。ルアーの後ろから、もしくは真下からブラウントラウトが近づき、ルアーの直前で、いきなり口を大きく開きます。テレビで見た事のある、サケの産卵シーンの映像で見たような、凄い形相で、口を目一杯開きます。そして、ルアーを口に入れると同時に口を閉じ、そのまま反転し、この瞬間から1秒程度のタイムラグの後、ロッドにいきなり重みが乗ります。

50cm以下のブラウントラウトは、凄いスピードでルアーに突っ込んでくる様を観察できます。一方、60cm以上のブラウントラウトは、いきなりルアーの真下に現れます。どのようにルアーに近づいて来たのか?、観察できたことがありません。

それから。ブラウントラウトがヒットする瞬間を観察できる機会は、ほとんどありません。ルアーに襲いかかってきたブラウントラウトの大半は、ルアーを口に入れる直前にルアーを見切るようです。多くの場合、ロッドを握る手に、ルアーにブラウントラウトが触れた感触が伝わります。「ショートバイト」とか「キスバイト」と呼ばれている現象です。旧有料道路で道路から見下ろすように釣りをすると、ショートバイトの瞬間を一部始終観察できます。

支笏湖でブラウントラウトを相手にただ巻きの釣りをすると、ロッドに伝わる感触の違いから、ショートバイトは6パターン位あることが分かります。そのうちの3種類は、旧有料道路で何度も目撃しました。この3パターンは、基本的にブラウントラウトのサイズに対応していました。

■ 70cm以上のブラウントラウト ■

このサイズは、ルアーの後ろからやって来るより、真下からやって来る場合が多いです。水面直下のルアーを凝視しながら引いてくると、いきなり真下にブラウントラウトが現れ、その次の瞬間、ルアーの真下で大きく口を開いて、口を閉じながら反転して潜っていきます。明らかに「よし乗った!」と思うのですが、ほとんどの場合、ルアーを飲み込む直前に、ほんのわずかに顔をそらして反転し、湖水の深みに戻っていきます。飲み込む直前に、ルアーを餌ではないと見切るようです。この見切られ方の場合、反転する際に、魚体の側面にルアーが触れ、ルアーが「ヌルッ」と舐められたような、もしくはルアーが優しく撫でられたような感触がロッドに伝わることがたまにあります。しかし3回に2回の頻度で、ルアーが魚体に触れることなく (数cmのすれすれのところを反転します)、ロッドには何も感触が伝わらずに終わります。この場合、ブラウントラウトの姿を観察できていなければ、ルアーにブラウントラウトが反応したことすら気付きません。このサイズの場合、反転する際、ロッドには何も伝わらないのに、ルアーの位置で水面がこんもり盛り上がって、ゆったりと波紋が湖面に広がる場合があります。また、反転したブラウントラウトの尾びれが水面上に現れ、その直後に、尾ビレで叩かれたルアーが水面からピョコンッと飛び出すこともあります。

■ 50cm台のブラウントラウト ■

50cm台のブラウントラウトでよく起こるのは、数秒間隔で、ロッドに「ツンッ……ツンッ……ツンッ」と、前アタリのような鋭い感触が伝わるバイトです。この現象はちょっと複雑です。

このサイズのブラウントラウトの場合、よく起こるのが、数m以上、ルアーの後ろを追尾してくることです。距離を詰めたり離れたり、ルアーの横に移動したりします。明らかに、ルアーを咥えるかどうか?悩んでいる様子です。こんな個体の一部は、恐る恐る、ルアーのテール部分を口先でつまんできます。つまんだ直後に、餌ではなくルアーだと知るようです。突然、全身をつかって、激しく首振りをし、ルアーを振り回して、口の中のテールフックを外そうとします。必死で暴れている様子が偏光グラス越しに観察できます。しかし、ルアーと並走する速度でブラウントラウト自体も移動してくるので、これほど激しく暴れているのに、ほとんどロッドには何も伝わりません。首振り5回とか10回に1回程度の頻度で、ロッドに「ツンッ」という鋭い感触が伝わります。リールをそのまま巻き続けると、そのまま重みが乗ってヒットする場合もあれば、首振りの結果 ルアーが外れてブラウントラウトが湖水の深みに消えていく場合もあります。

という訳で、このタイプのショートバイトの要点は、これは実際にはショートバイトではなく、ブラウントラウトがルアーを口から外そうとしている行為だということです。

■ 40cm台のブラウントラウト ■

40cm台のブラウントラウトは、ブレイクの陰から、すごいスピードでルアーに一直線に向かってくることが多いです。ヒットする場合は、そのままルアーを咥えて反転します。しかし、やはり直前に餌ではないと見切るのか、口を開けない場合も多いです。しかし、すごいスピードでルアーに向かっているので、ルアーを避けれず、口を閉じたままのブラウントラウトの口先がルアーにぶつかり、その後に反転していきます。この時、ロッドに「コッン ! 」という明瞭な感触が伝わります。支笏湖でシンキングペンシルを使って釣りをしていると、このタイプのショートバイトが頻発します。

まとめ

3つ書きます。1つめ。2011年の春に、数十回ものショートバイトを目視で観察した結果、以下のように理解するようになりました。ショートバイトの大半は、ブラウントラウトがルアーを丸呑みしようと襲いかかった際、その直前でルアーが餌でないことに気付き、一瞬の判断でルアーを口に入れないように対処する時に起こります。この際、ルアーに向かって鋭いスピードで泳いで来たので、どうしても、ルアーが魚体の一部に触れることが多いです。この時、釣り人のロッドを握る手に、魚が触れた感覚が伝わります。これが、ショートバイトの正体のようです。

2つめ。ショートバイトでロッドに伝わる感覚の強さは、ブラウントラウトのサイズと反比例します。40cm台の小さいサイズでは、明瞭にコンッと強いショートバイトが伝わります。逆に、70cm程度もしくはそれ以上ありそうなサイズは、ほんの微かに触れてくるような感触が伝わります。

3つめ。追記として書きます。10年近く前、シーバスライブ

http://www.seabasslive.com

のDVDを全巻揃えて見ましたが、シーバスのショートバイトとブラウントラウトのショートバイトは、若干異なるように感じます。ただし、共通していることがあります。シーバスライブは「ルアーを投げて巻いて、何の反応もないままピックアップすることになっても、実際には、その間に、沢山のシーバスに反応され、見切られている」ことを教えてくれました。旧有料道路で偏光グラス越しに観察している感じだと、この点は、支笏湖のブラウントラウトの釣りも同様であると感じます。

道路から湖面を見下ろすようにして、偏光グラス越しに、ルアーを凝視しながら水面のすぐ下を引いてきます。すると、ブラウントラウトがルアーに反応する様子を観察できます。これが旧有料道路の魅力です。私は、当時の旧有料道路で「支笏湖のブラウントラウトはルアーをよく見切る。ほとんど見切る」ということを学びました。ヒットは、ショートバイト5回に1回程度の頻度でした。

■ ヒットの瞬間 ■

ルアーをただ巻きしている時に、いきなり重みが乗るヒットは、起きていることが簡単です。ルアーの後ろから、もしくは真下からブラウントラウトが近づき、ルアーの直前で、いきなり口を大きく開きます。テレビで見た事のある、サケの産卵シーンの映像で見たような、凄い形相で、口を目一杯開きます。そして、ルアーを口に入れると同時に口を閉じ、そのまま反転し、この瞬間から1秒程度のタイムラグの後、ロッドにいきなり重みが乗ります。

50cm以下のブラウントラウトは、凄いスピードでルアーに突っ込んでくる様を観察できます。一方、60cm以上のブラウントラウトは、いきなりルアーの真下に現れます。どのようにルアーに近づいて来たのか?、観察できたことがありません。

それから。ブラウントラウトがヒットする瞬間を観察できる機会は、ほとんどありません。ルアーに襲いかかってきたブラウントラウトの大半は、ルアーを口に入れる直前にルアーを見切るようです。多くの場合、ロッドを握る手に、ルアーにブラウントラウトが触れた感触が伝わります。「ショートバイト」とか「キスバイト」と呼ばれている現象です。旧有料道路で道路から見下ろすように釣りをすると、ショートバイトの瞬間を一部始終観察できます。

支笏湖でブラウントラウトを相手にただ巻きの釣りをすると、ロッドに伝わる感触の違いから、ショートバイトは6パターン位あることが分かります。そのうちの3種類は、旧有料道路で何度も目撃しました。この3パターンは、基本的にブラウントラウトのサイズに対応していました。

■ 70cm以上のブラウントラウト ■

このサイズは、ルアーの後ろからやって来るより、真下からやって来る場合が多いです。水面直下のルアーを凝視しながら引いてくると、いきなり真下にブラウントラウトが現れ、その次の瞬間、ルアーの真下で大きく口を開いて、口を閉じながら反転して潜っていきます。明らかに「よし乗った!」と思うのですが、ほとんどの場合、ルアーを飲み込む直前に、ほんのわずかに顔をそらして反転し、湖水の深みに戻っていきます。飲み込む直前に、ルアーを餌ではないと見切るようです。この見切られ方の場合、反転する際に、魚体の側面にルアーが触れ、ルアーが「ヌルッ」と舐められたような、もしくはルアーが優しく撫でられたような感触がロッドに伝わることがたまにあります。しかし3回に2回の頻度で、ルアーが魚体に触れることなく (数cmのすれすれのところを反転します)、ロッドには何も感触が伝わらずに終わります。この場合、ブラウントラウトの姿を観察できていなければ、ルアーにブラウントラウトが反応したことすら気付きません。このサイズの場合、反転する際、ロッドには何も伝わらないのに、ルアーの位置で水面がこんもり盛り上がって、ゆったりと波紋が湖面に広がる場合があります。また、反転したブラウントラウトの尾びれが水面上に現れ、その直後に、尾ビレで叩かれたルアーが水面からピョコンッと飛び出すこともあります。

■ 50cm台のブラウントラウト ■

50cm台のブラウントラウトでよく起こるのは、数秒間隔で、ロッドに「ツンッ……ツンッ……ツンッ」と、前アタリのような鋭い感触が伝わるバイトです。この現象はちょっと複雑です。

このサイズのブラウントラウトの場合、よく起こるのが、数m以上、ルアーの後ろを追尾してくることです。距離を詰めたり離れたり、ルアーの横に移動したりします。明らかに、ルアーを咥えるかどうか?悩んでいる様子です。こんな個体の一部は、恐る恐る、ルアーのテール部分を口先でつまんできます。つまんだ直後に、餌ではなくルアーだと知るようです。突然、全身をつかって、激しく首振りをし、ルアーを振り回して、口の中のテールフックを外そうとします。必死で暴れている様子が偏光グラス越しに観察できます。しかし、ルアーと並走する速度でブラウントラウト自体も移動してくるので、これほど激しく暴れているのに、ほとんどロッドには何も伝わりません。首振り5回とか10回に1回程度の頻度で、ロッドに「ツンッ」という鋭い感触が伝わります。リールをそのまま巻き続けると、そのまま重みが乗ってヒットする場合もあれば、首振りの結果 ルアーが外れてブラウントラウトが湖水の深みに消えていく場合もあります。

という訳で、このタイプのショートバイトの要点は、これは実際にはショートバイトではなく、ブラウントラウトがルアーを口から外そうとしている行為だということです。

■ 40cm台のブラウントラウト ■

40cm台のブラウントラウトは、ブレイクの陰から、すごいスピードでルアーに一直線に向かってくることが多いです。ヒットする場合は、そのままルアーを咥えて反転します。しかし、やはり直前に餌ではないと見切るのか、口を開けない場合も多いです。しかし、すごいスピードでルアーに向かっているので、ルアーを避けれず、口を閉じたままのブラウントラウトの口先がルアーにぶつかり、その後に反転していきます。この時、ロッドに「コッン ! 」という明瞭な感触が伝わります。支笏湖でシンキングペンシルを使って釣りをしていると、このタイプのショートバイトが頻発します。

まとめ

3つ書きます。1つめ。2011年の春に、数十回ものショートバイトを目視で観察した結果、以下のように理解するようになりました。ショートバイトの大半は、ブラウントラウトがルアーを丸呑みしようと襲いかかった際、その直前でルアーが餌でないことに気付き、一瞬の判断でルアーを口に入れないように対処する時に起こります。この際、ルアーに向かって鋭いスピードで泳いで来たので、どうしても、ルアーが魚体の一部に触れることが多いです。この時、釣り人のロッドを握る手に、魚が触れた感覚が伝わります。これが、ショートバイトの正体のようです。

2つめ。ショートバイトでロッドに伝わる感覚の強さは、ブラウントラウトのサイズと反比例します。40cm台の小さいサイズでは、明瞭にコンッと強いショートバイトが伝わります。逆に、70cm程度もしくはそれ以上ありそうなサイズは、ほんの微かに触れてくるような感触が伝わります。

3つめ。追記として書きます。10年近く前、シーバスライブ

http://www.seabasslive.com

のDVDを全巻揃えて見ましたが、シーバスのショートバイトとブラウントラウトのショートバイトは、若干異なるように感じます。ただし、共通していることがあります。シーバスライブは「ルアーを投げて巻いて、何の反応もないままピックアップすることになっても、実際には、その間に、沢山のシーバスに反応され、見切られている」ことを教えてくれました。旧有料道路で偏光グラス越しに観察している感じだと、この点は、支笏湖のブラウントラウトの釣りも同様であると感じます。

2014年05月31日

ミノーのただ巻き (その5) 釣れるルアーを自力で探す (4)

まず日中に、この岬と周辺を集中的に釣りました。数日間で、50cm台から60cm台のブラウントラウトが数尾釣れました。日中に関する限り、たしかに良いポイントでした。しかし凄いポイントではありませんでした。当時、この程度の場所は、他にも沢山ありました。

このポイントが凄いのは、夜でした。このポイント、日が沈んでもほとんど釣れません。しかし

突然、19:45頃になると、ショートバイトの嵐が始まります。ラッキークラフトのワンダーのような定番ルアーを投げると、2投に1回は必ずルアーを小突いてきます。岬の先端で扇状にどこに投げてもこれが起きました。しかし、ルアーをよく学習しているブラウントラウト達でした。なかなかフッキングしてくれません。ですから釣果自体は、1日に1尾あるかないか程度でした。サイズは50cm台が中心で、たまに60cm台が混じります。そして、約45分後の20:30頃になると、ピタっと反応が止まります。この時間を過ぎると、何時間粘っても完全に反応がなくなります。その後の一週間で3回通いましたが、来れば必ず、同じことが19:45頃に始まり、20:30頃に終了しました。

この経験は驚きでした。最初は何が起きているのか分かりませんでした。しかし次第に「ブラウントラウトの大きな群れの回遊が19:45頃にやって来て、このエリアで45分程度とどまっているのだろう」と考えるようになりました。

ちょっと余談を書きます。他にも、夜間にブラウントラウトの群れが通過する時間を把握しているポイントがあります。例えば、旧有料道路の、ポロピナイから続く砂浜が終わり、テトラポットが始まる周辺です。Google Mapの衛星写真を見ると、遠浅の砂浜の中に2カ所、ブレークラインが湖岸に近づく場所があります (衛星写真はGoogle Map (https://www.google.co.jp/maps/@42.7538944,141.3299489,13z)を引用)。週末には早朝からいつも釣り人がいる人気ポイントです。

ここも夜間は、ある決まった時間に毎日、岸から20〜30m弱程度のキャストで狙える距離に、ブラウントラウトの群れがやって来ます。しかし、あっという間に通過します。釣りになるのはせいぜい5分から10分程度です。しかも、このブラウントラウトの群れは、ルアーを本当によく知っています。この時間帯を待ってルアーを投げると、最初の1日目は、投げる度ほぼ毎回、ルアーを小突いてきます。で、5,6回のショートバイトがあった後、群れが通り過ぎて、反応が無くなります。翌日に来ると、反応する回数が3,4回に減ります。さらに翌日に来ると1回か2回です。それ以降、いつ来ても、ショートバイトが1回あるかないかです。あっと言う間にルアーが見切られて、記憶され、無視されたようでした。再び5,6回のショートバイトを得るには、翌年の春を待つ必要があります。

こうした経験があったため、オコタンのこの小さな岬で起きていたことは、私にとっては驚異的でした。群れの規模が大きく、かつ、45分もの間、とどまり続け、ルアーに反応し続けてくれます。

そこで「この機会を最大限活かそう」と考えました。すべきことは明らかでした。手持ちのルアーを全て持って行きました。加えて、気になっていたルアーの全てを買い漁り、このポイントで19:45から20:30までの45分間、ひたすら投げてはルアーへの反応を比較しました。結局、一ヶ月半の間、このたった45分のために、時間と体力の許す限り平日も通い込みました。「間違いなく目の前に沢山のブラウントラウトがいる」と確信できる状況で、何度もキャストできる機会なんて、この場所のこの時間帯以外では経験していません。50個以上のルアーを投げ比べました。各ルアー、数投するだけで、反応の善し悪しを判断できました。

この作業の中から、2014年4月まで使い続けたルアーを見つけました。しかもこのルアー、使ってみると、夜よりも、日中に力を発揮するルアーであることが分かりました。

このポイントが凄いのは、夜でした。このポイント、日が沈んでもほとんど釣れません。しかし

突然、19:45頃になると、ショートバイトの嵐が始まります。ラッキークラフトのワンダーのような定番ルアーを投げると、2投に1回は必ずルアーを小突いてきます。岬の先端で扇状にどこに投げてもこれが起きました。しかし、ルアーをよく学習しているブラウントラウト達でした。なかなかフッキングしてくれません。ですから釣果自体は、1日に1尾あるかないか程度でした。サイズは50cm台が中心で、たまに60cm台が混じります。そして、約45分後の20:30頃になると、ピタっと反応が止まります。この時間を過ぎると、何時間粘っても完全に反応がなくなります。その後の一週間で3回通いましたが、来れば必ず、同じことが19:45頃に始まり、20:30頃に終了しました。

この経験は驚きでした。最初は何が起きているのか分かりませんでした。しかし次第に「ブラウントラウトの大きな群れの回遊が19:45頃にやって来て、このエリアで45分程度とどまっているのだろう」と考えるようになりました。

ちょっと余談を書きます。他にも、夜間にブラウントラウトの群れが通過する時間を把握しているポイントがあります。例えば、旧有料道路の、ポロピナイから続く砂浜が終わり、テトラポットが始まる周辺です。Google Mapの衛星写真を見ると、遠浅の砂浜の中に2カ所、ブレークラインが湖岸に近づく場所があります (衛星写真はGoogle Map (https://www.google.co.jp/maps/@42.7538944,141.3299489,13z)を引用)。週末には早朝からいつも釣り人がいる人気ポイントです。

ここも夜間は、ある決まった時間に毎日、岸から20〜30m弱程度のキャストで狙える距離に、ブラウントラウトの群れがやって来ます。しかし、あっという間に通過します。釣りになるのはせいぜい5分から10分程度です。しかも、このブラウントラウトの群れは、ルアーを本当によく知っています。この時間帯を待ってルアーを投げると、最初の1日目は、投げる度ほぼ毎回、ルアーを小突いてきます。で、5,6回のショートバイトがあった後、群れが通り過ぎて、反応が無くなります。翌日に来ると、反応する回数が3,4回に減ります。さらに翌日に来ると1回か2回です。それ以降、いつ来ても、ショートバイトが1回あるかないかです。あっと言う間にルアーが見切られて、記憶され、無視されたようでした。再び5,6回のショートバイトを得るには、翌年の春を待つ必要があります。

こうした経験があったため、オコタンのこの小さな岬で起きていたことは、私にとっては驚異的でした。群れの規模が大きく、かつ、45分もの間、とどまり続け、ルアーに反応し続けてくれます。

そこで「この機会を最大限活かそう」と考えました。すべきことは明らかでした。手持ちのルアーを全て持って行きました。加えて、気になっていたルアーの全てを買い漁り、このポイントで19:45から20:30までの45分間、ひたすら投げてはルアーへの反応を比較しました。結局、一ヶ月半の間、このたった45分のために、時間と体力の許す限り平日も通い込みました。「間違いなく目の前に沢山のブラウントラウトがいる」と確信できる状況で、何度もキャストできる機会なんて、この場所のこの時間帯以外では経験していません。50個以上のルアーを投げ比べました。各ルアー、数投するだけで、反応の善し悪しを判断できました。

この作業の中から、2014年4月まで使い続けたルアーを見つけました。しかもこのルアー、使ってみると、夜よりも、日中に力を発揮するルアーであることが分かりました。

2014年05月31日

ミノーのただ巻き (その4) 釣れるルアーを自力で探す (3)

ここまで来ると、Google Mapの衛星写真や国土地理院の地形図を使って「あまり人が入ってこない、谷が湖に差してるポイントを探したい。できるだけ大きい谷がいい!」という欲求にかられます。まず、南岸の風不死岳周辺を見てみます (衛星写真はGoogle Map (https://www.google.co.jp/maps/@42.7538944,141.3299489,13z)を引用)。

衛星写真を見ると、いくつもの谷が入っていることが分かります。このうちの3つは、有名な姫鱒橋、虹鱒橋、大崎橋です。残りの谷も、週末になると必ず、朝から人が入っている人気ポイントであることが確認できます。

次いで、北岸の恵庭岳周辺を見てみます。湖に直接走り込んでいる谷が4つ、見て取れます。「谷A, B, C, D」としておきます (衛星写真はGoogle Map (https://www.google.co.jp/maps/@42.7538944,141.3299489,13z)を引用)。いずれも、表面水(沢状の水の流れ)は持たずに、地下水を支笏湖に供給する谷であると見なせます。

谷Aと谷Bが湖岸に到達した場所は、ポロピナイの実績ポイントです。谷Cは丸駒温泉です。この3つのポイントは、厳寒期や早春にかけて、釣りをされる方が多い、メジャーなポイントです。最後に谷D。ここは、旧オコタン野営場から東に数百mのところに位置する、小さな岬状の出っ張りです。旧オコタン野営場から見た景色が下の写真。オコタン崎に向かう途中にあります。

岬自体はこんな場所です。大きめの岩がゴロゴロした岬です。

この場所は、当時も今も、それほど人気があるポイントではありません。そこで6,7年前「この場所と徹底的に付き合おう」と考えました。

衛星写真を見ると、いくつもの谷が入っていることが分かります。このうちの3つは、有名な姫鱒橋、虹鱒橋、大崎橋です。残りの谷も、週末になると必ず、朝から人が入っている人気ポイントであることが確認できます。

次いで、北岸の恵庭岳周辺を見てみます。湖に直接走り込んでいる谷が4つ、見て取れます。「谷A, B, C, D」としておきます (衛星写真はGoogle Map (https://www.google.co.jp/maps/@42.7538944,141.3299489,13z)を引用)。いずれも、表面水(沢状の水の流れ)は持たずに、地下水を支笏湖に供給する谷であると見なせます。

谷Aと谷Bが湖岸に到達した場所は、ポロピナイの実績ポイントです。谷Cは丸駒温泉です。この3つのポイントは、厳寒期や早春にかけて、釣りをされる方が多い、メジャーなポイントです。最後に谷D。ここは、旧オコタン野営場から東に数百mのところに位置する、小さな岬状の出っ張りです。旧オコタン野営場から見た景色が下の写真。オコタン崎に向かう途中にあります。

岬自体はこんな場所です。大きめの岩がゴロゴロした岬です。

この場所は、当時も今も、それほど人気があるポイントではありません。そこで6,7年前「この場所と徹底的に付き合おう」と考えました。

2014年05月31日

ミノーのただ巻き (その3) 釣れるルアーを自力で探す (2)

メタルジグを使った水深の測定で、もう一つ、気付いたことがあります。

湖底の谷がある場所の多くは、(1) 湖岸付近に大岩が横たわっていたり、(2) 大きめの岩が集まって、小規模な岬状の湖岸線を形成したりしていることが分かりました。

こうした結果から、ストップウォッチとメタルジグを用意しなくても「湖岸の景色を眺めるだけで、湖底の谷地形の位置を粗っぽく予想する」ことができそうな感触を得ました (脚注:後日談を書きます。数年前、ゴムボートに魚探を積んであちこち回り、この予想は、当たる場合も多いですが、外れる場合もあることが分かりました)。

当時、以上の観察から、私は以下のようなイメージを抱くようになりました。まず、背後の山から湖に差している谷を考えます。

谷が浸食を受ける過程で、数多くの大きな岩が湖岸に転がり落ちてきて、湖岸に堆積し、小さな岬状の出っ張りを形成します。

要点は「湖岸の景色は小さな岬状だが、大局的に見ると谷状地形を形成している」という点です。こうしたほんの小さな岬は、湖岸にできた「扇状地」だと考えることができます。

この図を見ると、こうした谷状地形にブラウントラウトが集まる理由について、それまで気付けなかったアイディアが生まれます。おそらく、この谷の集水域内に降った雨は地中に浸透した後、谷底にゆっくり集まるはずです。その結果、この小さな岬の湖底のどこかで、湖に地下水を潤沢に供給しているはずです。

安定した地下水の供給があるなら、この場所は水草や水生昆虫、スジエビにとって、快適な場所となるはずです。当然、ベイトフィッシュも豊富であると期待できます。これが、湖底の谷地形が、ブラウントラウトの格好の餌場となっている理由の1つかもしれません。こう考えれば、姫鱒橋や虹鱒橋が実績ポイントである理由も納得できます。

湖底の谷がある場所の多くは、(1) 湖岸付近に大岩が横たわっていたり、(2) 大きめの岩が集まって、小規模な岬状の湖岸線を形成したりしていることが分かりました。

こうした結果から、ストップウォッチとメタルジグを用意しなくても「湖岸の景色を眺めるだけで、湖底の谷地形の位置を粗っぽく予想する」ことができそうな感触を得ました (脚注:後日談を書きます。数年前、ゴムボートに魚探を積んであちこち回り、この予想は、当たる場合も多いですが、外れる場合もあることが分かりました)。

当時、以上の観察から、私は以下のようなイメージを抱くようになりました。まず、背後の山から湖に差している谷を考えます。

谷が浸食を受ける過程で、数多くの大きな岩が湖岸に転がり落ちてきて、湖岸に堆積し、小さな岬状の出っ張りを形成します。

要点は「湖岸の景色は小さな岬状だが、大局的に見ると谷状地形を形成している」という点です。こうしたほんの小さな岬は、湖岸にできた「扇状地」だと考えることができます。

この図を見ると、こうした谷状地形にブラウントラウトが集まる理由について、それまで気付けなかったアイディアが生まれます。おそらく、この谷の集水域内に降った雨は地中に浸透した後、谷底にゆっくり集まるはずです。その結果、この小さな岬の湖底のどこかで、湖に地下水を潤沢に供給しているはずです。

安定した地下水の供給があるなら、この場所は水草や水生昆虫、スジエビにとって、快適な場所となるはずです。当然、ベイトフィッシュも豊富であると期待できます。これが、湖底の谷地形が、ブラウントラウトの格好の餌場となっている理由の1つかもしれません。こう考えれば、姫鱒橋や虹鱒橋が実績ポイントである理由も納得できます。

2014年05月31日

ミノーのただ巻き (その2) 釣れるルアーを自力で探す (1)

私がただ巻きで使ってきたルアーは、迷走しながらの試行錯誤を経て見つけました。

支笏湖は貧栄養湖なので、丸一日「投げる・卷く・歩く」を続けても、反応が1回もないまま終わることが、よく起きます。しかし、場所とタイミングが合えば、「目の前にブラウントラウトが沢山いる」と確信できる条件で、いろんなルアーを比較することができます。私は偶然、夜間ですが、そういう状況に遭遇できました。

以下、私の試行錯誤のあらましを紹介します。

8年ほど前のことです。当時、ブラウントラウトがルアーに反応するポイントの特徴を理解したいと感じていました。そこで、以下の作業を行ってみました。

支笏湖トンネルの美笛側に降り立ち、18gのメタルジグを40〜50mほど投げ、着水と同時にストップウォッチをONにして、フリーフォールで着底する時間を計りました。これを繰り返していきます。美笛方面に向かい、15歩毎 (約7〜8m間隔) に1投して、着底に要した秒数をメモしていきます。測定したのは以下の黄色の範囲です (衛星写真はGoogle Map (https:// www.google .co.jp/ maps/ @42.7538944, 141.3299489, 13z)を引用)。

この結果を下に示します。メタルジグが2秒で1m沈むと仮定して水深 (Depth(m)) を計算(推定)しています。

この図を見ると、大小様々の湖底の谷と尾根が、不規則に並んでいることが分かります。水深は浅いところで2m程度、深いところで25m程度でした。次に、過去の経験から「ここはバイトが多い」と実感したポイントの位置を、赤紫の三角印で示します。

この印の位置を見てみると、明らかに、二つの傾向が分かります。

(1) 釣果は、湖底の谷状の地形で得られる。

(3) 谷底ではなく、谷の斜面上部「尾根にあと一歩」の位置で魚が反応する。

以上の観察結果から「湖底の谷を見つけて、その両脇を釣る」ことが、無駄のない釣り方であるように思えます。

支笏湖は貧栄養湖なので、丸一日「投げる・卷く・歩く」を続けても、反応が1回もないまま終わることが、よく起きます。しかし、場所とタイミングが合えば、「目の前にブラウントラウトが沢山いる」と確信できる条件で、いろんなルアーを比較することができます。私は偶然、夜間ですが、そういう状況に遭遇できました。

以下、私の試行錯誤のあらましを紹介します。

8年ほど前のことです。当時、ブラウントラウトがルアーに反応するポイントの特徴を理解したいと感じていました。そこで、以下の作業を行ってみました。

支笏湖トンネルの美笛側に降り立ち、18gのメタルジグを40〜50mほど投げ、着水と同時にストップウォッチをONにして、フリーフォールで着底する時間を計りました。これを繰り返していきます。美笛方面に向かい、15歩毎 (約7〜8m間隔) に1投して、着底に要した秒数をメモしていきます。測定したのは以下の黄色の範囲です (衛星写真はGoogle Map (https:// www.google .co.jp/ maps/ @42.7538944, 141.3299489, 13z)を引用)。

この結果を下に示します。メタルジグが2秒で1m沈むと仮定して水深 (Depth(m)) を計算(推定)しています。

この図を見ると、大小様々の湖底の谷と尾根が、不規則に並んでいることが分かります。水深は浅いところで2m程度、深いところで25m程度でした。次に、過去の経験から「ここはバイトが多い」と実感したポイントの位置を、赤紫の三角印で示します。

この印の位置を見てみると、明らかに、二つの傾向が分かります。

(1) 釣果は、湖底の谷状の地形で得られる。

(3) 谷底ではなく、谷の斜面上部「尾根にあと一歩」の位置で魚が反応する。

以上の観察結果から「湖底の谷を見つけて、その両脇を釣る」ことが、無駄のない釣り方であるように思えます。

2014年05月31日

ミノーのただ巻き (その1) はじめに

私はミノー (小魚っぽい形をしたルアー) の釣りが好きです。トゥイッチの釣りが一番好きですが、2007年辺りから2014年4月までの間は、とあるミノーのただ巻きを中心にやってきました。このミノーのただ巻きは、日中のブラウントラウトに効果的でした。使い始めた当時、快晴のべた凪でも60cm台がコンスタントに釣れました。これ以降の書き込みで、この釣りを通して経験したことや学んだことを書きます。内容は3つです。

(1) 釣れるルアーを自力で探す

(2) ショートバイト (キスバイト)

(3) 付着藻類と透明度

内容に入る前に、私がやっていた釣りの基本的な方法を書いておきます。

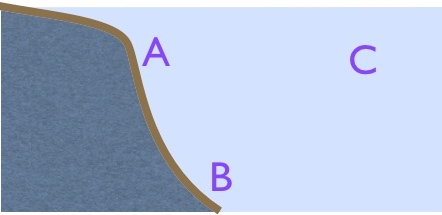

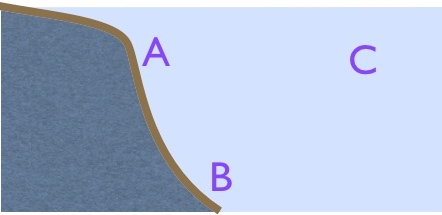

日中の支笏湖でブラウントラウトを狙う場合、狙う魚は3種類に分かれると思います (下図)。

(A) ブレイクのショルダーに張り付いて、水面やシャローを意識している個体

(B) ディープに身を潜めている個体

(C) 中層にサスペンドしている個体

支笏湖では、メタルジグやスプーン、ジグミノー、シンキングペンシルを遠投して、CやBのブラウントラウトを狙うのが一般的のようです。一方、私の釣り方はちょっと特殊です。10mから15m程度のチョイ投げで、Aのブラウントラウトを狙います。この釣りのシーズンは、11月中旬から5月初旬です。

この釣りが得意とするエリアは4ヶ所。オコタン、ニナル、旧有料道路、丸駒温泉です。こうしたエリアに共通する特徴は、エリアの半分以上の場所が、ブレイクのショルダーが岸から数m〜10m程度と、岸から近い点です。他のエリアでも、似たようなストラクチャー(湖底の地形変化)を選んで釣りをします。

釣り方は簡単です。ブレイクのショルダーの5m先程度を目安に、ミノーをチョイ投げします。下の写真の矢印A辺りです。キャストの飛距離は、ほとんど10m前後です。15m以上のキャストはほとんどしません。

着水したら、ゆっくりただ巻きします。ルアーは水面直下を引いてきます。水面から50cm以上潜らせることはありません。ヒットの大半は、ブレイクのショルダー(上の写真で、湖水が紺色からエメラルドグリーンに変わる境目(矢印B))か、それより1〜2m手前のシャロー側で起こります。ですから、ヒットのほとんどが岸から5m以内です。ただし、活性が高い個体は、着水後の巻き始め(矢印A)で反応します。

この釣りのキモは3つあります。1つ目は、ルアーの選択です。こんなに安直でド素人っぽい釣り方だと、市販されているルアーのほとんどは、ブラウントラウトに完全に無視されます。2007年頃、この釣りで釣果が上がるルアーを、偶然1個見つけました。2つ目のキモは、無駄な遠投をしない点です。シャローを意識してブレイクの陰に潜むブラウントラウトは、ブレイクのショルダーの数m先に着水させれば、必ず、ルアーに気付くようです。そのままゆっくり引いて来ると、ルアーはすぐにブレイクのショルダーに差し掛かります。この時「このミノー食わなくていいの?。シャローに逃げちゃうよ。いいの?。ミノーが消えちゃうよ。いいの?」とブラウントラウトに無言のプレッシャーを与えているようです。これがバイトの引き金になって、上の写真の矢印B付近でヒットすることが多いのだろう...と考えています。チョイ投げなら時間を節約できるため、キャストの回数を増やし、より広い範囲を探れます。通常、1回の釣行で1km以上の範囲を7〜8m間隔で打ち続けます。3つ目のキモは、午前より午後に重点を置いて釣りをすることです。以前から、このルアーは、何故か午後の方が良いと感じていました。そこで、2014年の春(3〜4月)はこれを確認するため、朝から夕方まで釣りをする(例えば、午前9時から午後3時とか、午前7時から午後5時とか)...という作業を繰り返しました。この結果、9回の釣行で27尾の釣果を得ました。この27尾の時間帯別の内訳を下図に示します。

この結果、午後の釣果は、午前の約3倍になることが分かりました。とりわけ、午後2時頃からルアーへの活性が上がり、ルアーを力ずくでひったくるような激しいバイトが増えます。

このルアーを使うようになってから「岸からこんなに近い足下に、何故こんなに沢山ブラウントラウトがいるんだ?」と驚くことを、何度も経験してきました。コンディションが良い時は、数時間程度の間に10回近い反応 (ヒットとショートバイトの合計) があります。

この釣りの長所は、釣果(釣れる数)が伸びやすい点です。この3〜4年間は、1回の釣行で平均2尾前後釣れました。かつ、ヒットする瞬間が観察できることもあり、楽しいです。欠点は、サイズが伸び悩む点です。加えて、この釣りを続けていくうち、年々サイズが低下しました。5〜6年前なら毎回獲れていた60cm台が、この数年、滅多に獲れなくなりました。2014年の春のシーズンは、サイズは62cmまででした。加えて、この頃から、ショートバイトばかりでヒットが激減し始めました。どうやら「このルアーも旬を終えつつあるらしい」と感じています。ただし、ミノーのチョイ投げ自体は、まだ可能性があるようです。2014年の春から再度 試行錯誤しなおし、ルアーや操作法を変更してみました。その結果、釣果が復活し、晩秋には76cmまでサイズが伸びました。足下にいる良型は、本当に賢いと感じます。しかし、この難しさが、チョイ投げの近距離戦の魅力にもなっています。

本題に戻ります。

以下の書き込みの内容は、チョイ投げのミノーの 水面直下のただ巻きの釣りに限定される内容であること、予め、断っておきます。

(1) 釣れるルアーを自力で探す

(2) ショートバイト (キスバイト)

(3) 付着藻類と透明度

内容に入る前に、私がやっていた釣りの基本的な方法を書いておきます。

日中の支笏湖でブラウントラウトを狙う場合、狙う魚は3種類に分かれると思います (下図)。

(A) ブレイクのショルダーに張り付いて、水面やシャローを意識している個体

(B) ディープに身を潜めている個体

(C) 中層にサスペンドしている個体

支笏湖では、メタルジグやスプーン、ジグミノー、シンキングペンシルを遠投して、CやBのブラウントラウトを狙うのが一般的のようです。一方、私の釣り方はちょっと特殊です。10mから15m程度のチョイ投げで、Aのブラウントラウトを狙います。この釣りのシーズンは、11月中旬から5月初旬です。

この釣りが得意とするエリアは4ヶ所。オコタン、ニナル、旧有料道路、丸駒温泉です。こうしたエリアに共通する特徴は、エリアの半分以上の場所が、ブレイクのショルダーが岸から数m〜10m程度と、岸から近い点です。他のエリアでも、似たようなストラクチャー(湖底の地形変化)を選んで釣りをします。

釣り方は簡単です。ブレイクのショルダーの5m先程度を目安に、ミノーをチョイ投げします。下の写真の矢印A辺りです。キャストの飛距離は、ほとんど10m前後です。15m以上のキャストはほとんどしません。

着水したら、ゆっくりただ巻きします。ルアーは水面直下を引いてきます。水面から50cm以上潜らせることはありません。ヒットの大半は、ブレイクのショルダー(上の写真で、湖水が紺色からエメラルドグリーンに変わる境目(矢印B))か、それより1〜2m手前のシャロー側で起こります。ですから、ヒットのほとんどが岸から5m以内です。ただし、活性が高い個体は、着水後の巻き始め(矢印A)で反応します。

この釣りのキモは3つあります。1つ目は、ルアーの選択です。こんなに安直でド素人っぽい釣り方だと、市販されているルアーのほとんどは、ブラウントラウトに完全に無視されます。2007年頃、この釣りで釣果が上がるルアーを、偶然1個見つけました。2つ目のキモは、無駄な遠投をしない点です。シャローを意識してブレイクの陰に潜むブラウントラウトは、ブレイクのショルダーの数m先に着水させれば、必ず、ルアーに気付くようです。そのままゆっくり引いて来ると、ルアーはすぐにブレイクのショルダーに差し掛かります。この時「このミノー食わなくていいの?。シャローに逃げちゃうよ。いいの?。ミノーが消えちゃうよ。いいの?」とブラウントラウトに無言のプレッシャーを与えているようです。これがバイトの引き金になって、上の写真の矢印B付近でヒットすることが多いのだろう...と考えています。チョイ投げなら時間を節約できるため、キャストの回数を増やし、より広い範囲を探れます。通常、1回の釣行で1km以上の範囲を7〜8m間隔で打ち続けます。3つ目のキモは、午前より午後に重点を置いて釣りをすることです。以前から、このルアーは、何故か午後の方が良いと感じていました。そこで、2014年の春(3〜4月)はこれを確認するため、朝から夕方まで釣りをする(例えば、午前9時から午後3時とか、午前7時から午後5時とか)...という作業を繰り返しました。この結果、9回の釣行で27尾の釣果を得ました。この27尾の時間帯別の内訳を下図に示します。

この結果、午後の釣果は、午前の約3倍になることが分かりました。とりわけ、午後2時頃からルアーへの活性が上がり、ルアーを力ずくでひったくるような激しいバイトが増えます。

このルアーを使うようになってから「岸からこんなに近い足下に、何故こんなに沢山ブラウントラウトがいるんだ?」と驚くことを、何度も経験してきました。コンディションが良い時は、数時間程度の間に10回近い反応 (ヒットとショートバイトの合計) があります。

この釣りの長所は、釣果(釣れる数)が伸びやすい点です。この3〜4年間は、1回の釣行で平均2尾前後釣れました。かつ、ヒットする瞬間が観察できることもあり、楽しいです。欠点は、サイズが伸び悩む点です。加えて、この釣りを続けていくうち、年々サイズが低下しました。5〜6年前なら毎回獲れていた60cm台が、この数年、滅多に獲れなくなりました。2014年の春のシーズンは、サイズは62cmまででした。加えて、この頃から、ショートバイトばかりでヒットが激減し始めました。どうやら「このルアーも旬を終えつつあるらしい」と感じています。ただし、ミノーのチョイ投げ自体は、まだ可能性があるようです。2014年の春から再度 試行錯誤しなおし、ルアーや操作法を変更してみました。その結果、釣果が復活し、晩秋には76cmまでサイズが伸びました。足下にいる良型は、本当に賢いと感じます。しかし、この難しさが、チョイ投げの近距離戦の魅力にもなっています。

本題に戻ります。

以下の書き込みの内容は、チョイ投げのミノーの 水面直下のただ巻きの釣りに限定される内容であること、予め、断っておきます。