2021年11月05日

2021年11月05日の水温

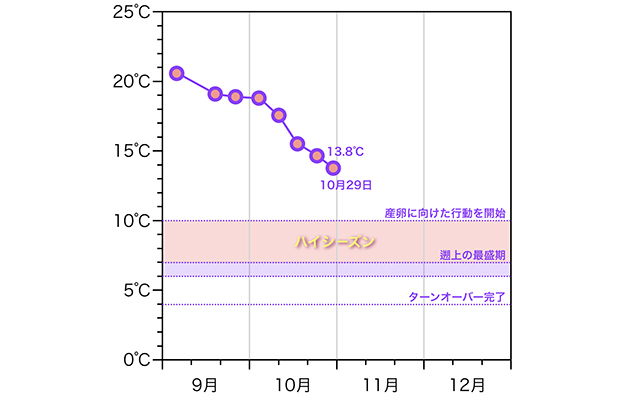

今日の水温は4カ所で測って、平均で13.2℃でした。まだまだ高いです。11月に入って「まだ13℃台」なんて、初めての経験です。二週間天気

https://tenki.jp/forecaster/takuya_hayasaka/2021/11/05/14743.html#sub-title-a

によると、来週の土曜日(11月13日)に、寒波がやって来ると予想されています。これに期待したいです。

今日は、釣りをするつもりで行ってきました。「昼前から北風が吹く」という予報でした。午前中は、ベタ凪でしか出来ないことをやってました。今日は、美笛ゲートからトンネルまで、フックを外した軽めのメタルジグを沈めて、水深を測ってました。1つの立ち位置で飛距離を散らして数投しました。この界隈と、風不死の麓では、ミノーで釣りをする場合、全く勝手が異なります。この数年間、これがずっと謎でした。今日、やっと理由が理解できました。

昼から良い波が出ました。しかし、開始に手間取り、釣り始めてから30分程度で、波が収まってしまいました。さらに待ちましたが、ベタ凪になりました。「これでは、自分の下手くそでは、絶対に釣れるはずがない」としか思えず、結局、30分投げてボウズで終了です。釣行記録にするほどのこともないので、ここに書くだけに留めます。

https://tenki.jp/forecaster/takuya_hayasaka/2021/11/05/14743.html#sub-title-a

によると、来週の土曜日(11月13日)に、寒波がやって来ると予想されています。これに期待したいです。

今日は、釣りをするつもりで行ってきました。「昼前から北風が吹く」という予報でした。午前中は、ベタ凪でしか出来ないことをやってました。今日は、美笛ゲートからトンネルまで、フックを外した軽めのメタルジグを沈めて、水深を測ってました。1つの立ち位置で飛距離を散らして数投しました。この界隈と、風不死の麓では、ミノーで釣りをする場合、全く勝手が異なります。この数年間、これがずっと謎でした。今日、やっと理由が理解できました。

昼から良い波が出ました。しかし、開始に手間取り、釣り始めてから30分程度で、波が収まってしまいました。さらに待ちましたが、ベタ凪になりました。「これでは、自分の下手くそでは、絶対に釣れるはずがない」としか思えず、結局、30分投げてボウズで終了です。釣行記録にするほどのこともないので、ここに書くだけに留めます。

2021年10月29日

2021年10月29日

今回、水温と釣行記録の2つです。

まず水温です。3ヶ所で測って、平均13.8℃でした。毎週1℃前後の低下で、低下速度は順調ですが、明後日に11月に入るこの頃としては、例年より2℃程度高いです。今週の「2週間天気」

https://tenki.jp/forecaster/yosh_ika/2021/10/29/14658.html

でも、寒波の兆候はないようです。

月齢:22.7

気温:日平均 8.0℃ (6.7〜8.9℃)

水温:13.8℃(13.7〜13.9℃)

時間:5時間 (午前10時〜午後5時)

反応:2回(エビ0回・ショートバイト0回・追尾0回・反転0回・バラシ1回)

釣果:1尾

半年程度「仕事も釣りも全くやる気が起きない」で悩んでいたが、病院で検査を受けた結果、コロナ禍のストレスが原因の疾患であることが分かった。ゆっくり治療する方針で、薬を毎日飲むようになって、2週間が経った。ようやく、メンタルが少し楽になった。「散歩程度でいいから運動が必要」とアドバイスされたので、支笏湖の釣りを再開することにした。まだ「釣りがしたい」という気分にはならないが、気分転換には良さそうに思えた。趣味ではなく、健康維持のノルマとして再開。

職場からは「有給を全然使っていない。年末までに最低5日分は使うように」と指示を受けていた。そこで、この日は平日釣行。

のんびりと、午前8時過ぎに札幌を出発。この日は北風の1日だった。南岸は、どこでも良い波が立っていた。要所は全て先行者の車があった。結局、88kmの手前の岩場で午前10時過ぎに開始。まずは、トンネル下まで、つまみ食いするように叩いた。

3時間叩いて、何1つ無かった。まだ、湖岸の木には葉が残り、所々でカメムシの強烈な匂いがしていた。この時点では「まだ昆虫の偏食が続いているんだろうか…」という、曖昧な印象だった。

次いで、トンネルの東側に入った。朝の時点で車が4〜5台あったので、人気がないであろう、支寒内方向に向けて叩いた。

開始15分程度で、最初の反応があった。ゆっくり重みがのり、ロッドを縦にさばくと、グイグイと首を振った。水深1mあるかないかの浅いところで乗った。感触から50cm台半ば程度。明らかにブラウントラウト。しかし4〜5回首を振ったところで、そのまま止まってしまった。倒木か岩に張り付いたようだった。結局、根掛かりに変わってしまった。ミノーを失って終わった。

これで状況が掴めた。ミノーに反応するブラウントラウトは、確実に居る。しかし、相当少ない。ただし、今日のような波のある状況で運よく遭遇できれば、かなり安直に食う。釣果を得るキモは、叩いた範囲の広さと、キャストの回数だけ...。ようやく、明確なイメージが掴めた。この時点で午後2時過ぎ。日没まで、2時間とちょっと。これでやっと「夕まずめまで、ただただ叩くだけだ」と、目的がはっきりした。

この一帯は、結局、これだけだった。次いで、車の無い場所を探して叩いた。まず、94km〜95km間で2ヶ所叩いた。ここは無反応だった。この時点で午後4時15分。「最後は大場所(大崎・虹鱒・姫鱒)で夕まずめを迎えよう」と考えた。大崎も虹鱒も車があったので、姫鱒に入った。ここでようやく乗った。日没の午後4時31分の約10分後だった。67cmのブラウントラウトだった。ブレイクが、岸から15〜20m程度のところで、20m弱程度のキャストだった。乗ったのは、岸から7〜8m程度の、水深は多分1m以内のところ。

ようやく、まともなサイズが釣れてくれた。本当に、久しぶり。素直に嬉しい1尾だった。

今日は2つ学べた。1つはミノーの操作。例年、この時期はどうしても、春の釣りを引きずり、リアクションを狙った操作をしてしまう。これだと、反応は多いが、釣果もサイズも今ひとつだった。加えて、テールフックが口先にかろうじて掛かる、明らかに「パターンを外しているな...」としか思えないヒットばかりだった。今日は、思い切り、ゆっくりネチネチと動かした。これが効いたようだった。

2つめ。まだ水温が10℃以上の、本番前のこの時期は、ミノーに反応するブラウントラウトは、かなり少ない。しかし、波さえある状況なら、長時間かけて、広い範囲をひたすら叩いていけば、どこかで遭遇できるようだった。しかも、遭遇できれば、安直に食ってくれる。そんな印象を受けた釣行だった。「次回は、もし早起きできたら、早起きしよう」と感じた。

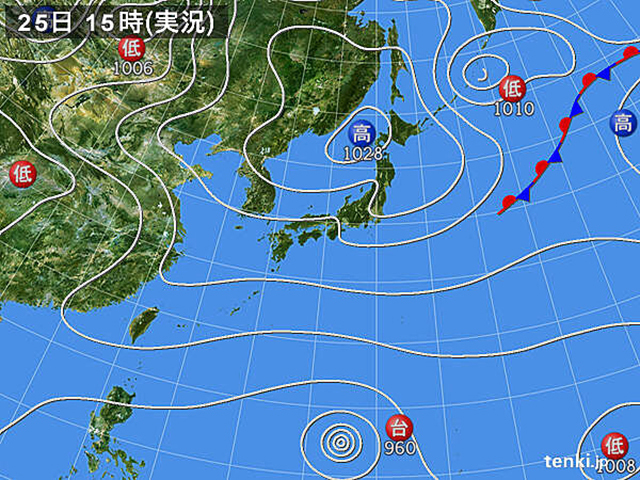

天気図は日本気象協会(http://www.tenki.jp/guide/chart/)を引用。

まず水温です。3ヶ所で測って、平均13.8℃でした。毎週1℃前後の低下で、低下速度は順調ですが、明後日に11月に入るこの頃としては、例年より2℃程度高いです。今週の「2週間天気」

https://tenki.jp/forecaster/yosh_ika/2021/10/29/14658.html

でも、寒波の兆候はないようです。

月齢:22.7

気温:日平均 8.0℃ (6.7〜8.9℃)

水温:13.8℃(13.7〜13.9℃)

時間:5時間 (午前10時〜午後5時)

反応:2回(エビ0回・ショートバイト0回・追尾0回・反転0回・バラシ1回)

釣果:1尾

半年程度「仕事も釣りも全くやる気が起きない」で悩んでいたが、病院で検査を受けた結果、コロナ禍のストレスが原因の疾患であることが分かった。ゆっくり治療する方針で、薬を毎日飲むようになって、2週間が経った。ようやく、メンタルが少し楽になった。「散歩程度でいいから運動が必要」とアドバイスされたので、支笏湖の釣りを再開することにした。まだ「釣りがしたい」という気分にはならないが、気分転換には良さそうに思えた。趣味ではなく、健康維持のノルマとして再開。

職場からは「有給を全然使っていない。年末までに最低5日分は使うように」と指示を受けていた。そこで、この日は平日釣行。

のんびりと、午前8時過ぎに札幌を出発。この日は北風の1日だった。南岸は、どこでも良い波が立っていた。要所は全て先行者の車があった。結局、88kmの手前の岩場で午前10時過ぎに開始。まずは、トンネル下まで、つまみ食いするように叩いた。

3時間叩いて、何1つ無かった。まだ、湖岸の木には葉が残り、所々でカメムシの強烈な匂いがしていた。この時点では「まだ昆虫の偏食が続いているんだろうか…」という、曖昧な印象だった。

次いで、トンネルの東側に入った。朝の時点で車が4〜5台あったので、人気がないであろう、支寒内方向に向けて叩いた。

開始15分程度で、最初の反応があった。ゆっくり重みがのり、ロッドを縦にさばくと、グイグイと首を振った。水深1mあるかないかの浅いところで乗った。感触から50cm台半ば程度。明らかにブラウントラウト。しかし4〜5回首を振ったところで、そのまま止まってしまった。倒木か岩に張り付いたようだった。結局、根掛かりに変わってしまった。ミノーを失って終わった。

これで状況が掴めた。ミノーに反応するブラウントラウトは、確実に居る。しかし、相当少ない。ただし、今日のような波のある状況で運よく遭遇できれば、かなり安直に食う。釣果を得るキモは、叩いた範囲の広さと、キャストの回数だけ...。ようやく、明確なイメージが掴めた。この時点で午後2時過ぎ。日没まで、2時間とちょっと。これでやっと「夕まずめまで、ただただ叩くだけだ」と、目的がはっきりした。

この一帯は、結局、これだけだった。次いで、車の無い場所を探して叩いた。まず、94km〜95km間で2ヶ所叩いた。ここは無反応だった。この時点で午後4時15分。「最後は大場所(大崎・虹鱒・姫鱒)で夕まずめを迎えよう」と考えた。大崎も虹鱒も車があったので、姫鱒に入った。ここでようやく乗った。日没の午後4時31分の約10分後だった。67cmのブラウントラウトだった。ブレイクが、岸から15〜20m程度のところで、20m弱程度のキャストだった。乗ったのは、岸から7〜8m程度の、水深は多分1m以内のところ。

ようやく、まともなサイズが釣れてくれた。本当に、久しぶり。素直に嬉しい1尾だった。

今日は2つ学べた。1つはミノーの操作。例年、この時期はどうしても、春の釣りを引きずり、リアクションを狙った操作をしてしまう。これだと、反応は多いが、釣果もサイズも今ひとつだった。加えて、テールフックが口先にかろうじて掛かる、明らかに「パターンを外しているな...」としか思えないヒットばかりだった。今日は、思い切り、ゆっくりネチネチと動かした。これが効いたようだった。

2つめ。まだ水温が10℃以上の、本番前のこの時期は、ミノーに反応するブラウントラウトは、かなり少ない。しかし、波さえある状況なら、長時間かけて、広い範囲をひたすら叩いていけば、どこかで遭遇できるようだった。しかも、遭遇できれば、安直に食ってくれる。そんな印象を受けた釣行だった。「次回は、もし早起きできたら、早起きしよう」と感じた。

天気図は日本気象協会(http://www.tenki.jp/guide/chart/)を引用。

2021年10月24日

10月24日の水温

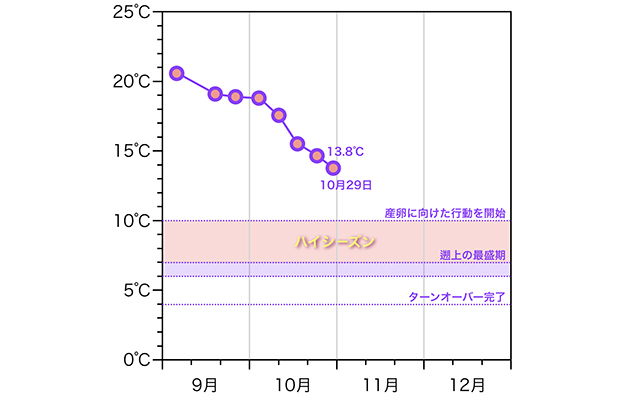

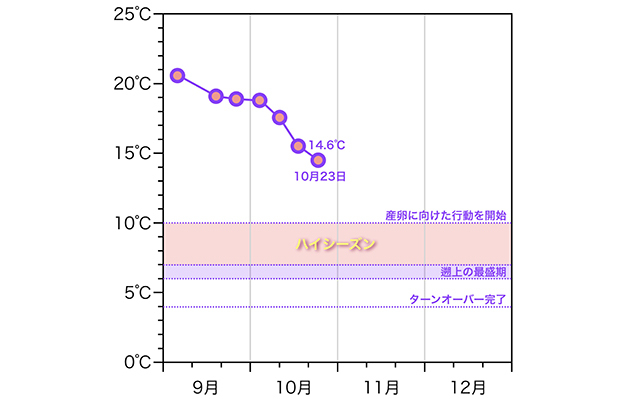

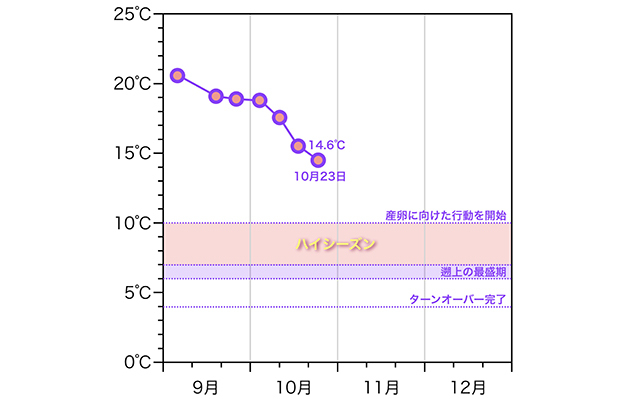

今日は14.6℃でした。ようやく15℃を切りました。先週の15.6℃から1.0℃低下しました。1週間で1℃の低下は、この時期には一般的な低下速度です。

ただし、10月最終週の14.6℃は、例年と比べると、かなり高いです。過去の10月最終週、もしくは、11月への入りたての記録を探すと

2014年11月01日 12.2℃

2015年10月25日 10.0℃

2016年10月29日 10.3℃

2017年10月22日 12.2℃

2018年11月03日 11.8℃

2019年11月02日 12.4℃

となります。平均は11.5℃です。今年は、今日の時点で、これより約3℃高い状態です。強力な寒波が来なければ、今年も、ブラウントラウトのハイシーズンに入るのが遅れそうです。2週間予報

https://tenki.jp/forecaster/t_yoshida/2021/10/23/14590.html

を見ると、「少なくとも2週間は穏やかな天気が続く」、とのことです。

ただし、10月最終週の14.6℃は、例年と比べると、かなり高いです。過去の10月最終週、もしくは、11月への入りたての記録を探すと

2014年11月01日 12.2℃

2015年10月25日 10.0℃

2016年10月29日 10.3℃

2017年10月22日 12.2℃

2018年11月03日 11.8℃

2019年11月02日 12.4℃

となります。平均は11.5℃です。今年は、今日の時点で、これより約3℃高い状態です。強力な寒波が来なければ、今年も、ブラウントラウトのハイシーズンに入るのが遅れそうです。2週間予報

https://tenki.jp/forecaster/t_yoshida/2021/10/23/14590.html

を見ると、「少なくとも2週間は穏やかな天気が続く」、とのことです。

2021年10月17日

10月17日の水温

本日の水温は、15.6℃でした。この1週間で2.0℃も低下しました。この日は、今シーズン初の寒波到来で、初雪がありました。初雪が、水温低下に効いたのかもしれません。今日の15.6℃で、例年の10月初旬の水温になりました。

この週末は、全くやる気がなく、モーラップまで行って水温測って、そのまま帰って来ました。

この週末は、全くやる気がなく、モーラップまで行って水温測って、そのまま帰って来ました。

Posted by 寅 at

16:05

│Comments(0)

2021年10月11日

当面の方針

現在、悩みを抱えています。コロナ禍でメンタルがやられたのか?、ただ単に歳なのか?、この1年近く、仕事も釣りも、全くやる気が起こりません。困ってます…(笑)。生まれて初めての経験です。「やる気の塊」が自分の取り柄だったのに、やる気が全く湧いてきません。特に「釣り」です。支笏湖に行くのが面倒で、早起きする気になりません。「健康維持のため、歩く機会を作ろう」と自分に言い聞かせて、仕方なしに通っているだけです。2時間も湖岸に立っていると、「面倒くさい」という感情で一杯になります。本当に、こんなの、初めてです。

当面の間、このブログの更新は、水温の報告だけに限定することにしました。下のようなグラフを、毎週更新することだけなら、出来そうです。かつ、これなら、支笏湖に通う誰にとっても、そこそこの情報になります。

しばらくは、気になる場所にメタルジグを沈めて水深を測ったり、市販品を改造したミノーの泳ぎを見たり、手持ちのロッドの中からメタルジグ向きのを探したり、シェイクの練習をしたり…。

水温測定をした上で、1〜2時間を湖岸で過ごす程度で通おうと考えています。これが、今のところ、精一杯です。釣果を狙い、しっかり釣りをして、釣行記録を更新するのは、しばらくは、諦めることにしました。そこまで頑張るのは、今の自分には無理です。しばらくは、のんびりと、やります。

当面の間、このブログの更新は、水温の報告だけに限定することにしました。下のようなグラフを、毎週更新することだけなら、出来そうです。かつ、これなら、支笏湖に通う誰にとっても、そこそこの情報になります。

しばらくは、気になる場所にメタルジグを沈めて水深を測ったり、市販品を改造したミノーの泳ぎを見たり、手持ちのロッドの中からメタルジグ向きのを探したり、シェイクの練習をしたり…。

水温測定をした上で、1〜2時間を湖岸で過ごす程度で通おうと考えています。これが、今のところ、精一杯です。釣果を狙い、しっかり釣りをして、釣行記録を更新するのは、しばらくは、諦めることにしました。そこまで頑張るのは、今の自分には無理です。しばらくは、のんびりと、やります。

2021年10月10日

本日の水温

本日(10月10日(日))の水温は17.6℃でした。先週から1.2℃低下しました。やっと、秋らしく、水温が低下し始めました。

今週は、先週までの無反応と、先週の高い水温のため、真面目に釣りをする気になれず、南岸の下見を少しして、帰りました。南風の予報だったので、風裏でべた凪になると期待できる南岸で、ソルト用の小型のメタルジグ で「メタルジグで釣りができるかもしれない」と思える場所の水深を調べました。

しかし、1ヶ所目が想像以上に遠浅で、おまけに根掛かりのロストが3回。2ヶ所目でバックラッシュ3回でPEラインを半分以上失い、戦意喪失しました。結局、正午に開始して、午後2時前に切り上げました。来週から、仕切り直します。

今週は、先週までの無反応と、先週の高い水温のため、真面目に釣りをする気になれず、南岸の下見を少しして、帰りました。南風の予報だったので、風裏でべた凪になると期待できる南岸で、ソルト用の小型のメタルジグ で「メタルジグで釣りができるかもしれない」と思える場所の水深を調べました。

しかし、1ヶ所目が想像以上に遠浅で、おまけに根掛かりのロストが3回。2ヶ所目でバックラッシュ3回でPEラインを半分以上失い、戦意喪失しました。結局、正午に開始して、午後2時前に切り上げました。来週から、仕切り直します。

2021年10月04日

追記

気になっていることが1つあります。この2週間、水温がほとんど低下していません。例年だと、この時期は、結構なハイペースで水温が低下していきます。過去の経験では、普通、1週間で、少なくとも1℃は下がります。

今回の釣行では18.8℃でした。2週間前の9月18日の19.1℃から、0.3℃しか低下しませんでした。1週間当たりの低下は、たったの、0.15℃です。この点で、今年は異常です。「水温が高過ぎやしないか?」と感じました。

そこで、このブログの過去の記録を見直しました。9月の月末から10月第1週にかけて、水温を測定した例が4回ありました。4回しかないのですが、その4回の水温は

2015年10月04日 16.7℃

2017年09月30日 15.3℃

2017年10月07日 14.3℃

2019年10月06日 17.1℃

です。平均で15.9℃です。今回の18.8℃は、この平均より約3℃高いです。かなり高いです。そこで、秋の訪れが遅れている可能性があります。

私の経験では、10月に入れば、サイズは小さくても、ポツリポツリとブラウントラウトが反応してきます。また、多くの人が「10月はニジマスの季節」と認識していると思います。清竿堂さんのブログ

https://ameblo.jp/fishingshop-seikandou/

を見ると、今年もすでに、ニジマスは安定的に釣れているようです。

しかし、私の場合、「せめて、チビではあっても、ブラウントラウトの追尾ぐらいあっても良いだろ?」と期待したのに無反応…が、2週連続で続きました。

過去の限られたデータとの比較ですが、「今年は、例年より2週間(もしかしたら3週間)程度、水温の低下が遅れている」という印象です。

2021年10月03日

2021年10月03日

月齢:26.1

気温:日平均 15.0℃ (–18.9〜10.8℃)

水温:18.8℃

時間:4時間 (午前7時〜午前11時)

反応:0回(エビ0回・ショートバイト0回・追尾0回・反転0回・バラシ0回)

釣果:0尾

水温10℃の本番までの、自分なりの楽しみ方探し。今のところ、全く手がかりがない。先週に、オーソドックスなリップ付きのミノーを4〜5時間かけてトゥイッチした。全く反応がなかった。しかし「1種類の釣りだけを最低4〜5時間は続けて、反応の有無を調べる」という方法は、体験がそのまま教訓になるので「これはこれで、長い目で見て役に立つ」と感じた。釣れたら嬉しいが、ボウズでも、ボウズ1回毎に、少しだけ賢くなれる期待がある。

これまでの経験から、この時期、リップを折ったミノーのトゥイッチには、小突く程度の反応はしてくる。たまに、小さいけど釣れる。先週に学んだのは「リップがあると、トゥイッチに全く反応しない」だった。リップがあると、ラインスラッグを叩く時、手に感じる抵抗が大きい。そこで、ミノーが発する波動が相当に大きい。これが、嫌われるのかもしれない。

釣行1回分の経験しかないので、断言はできないが、そんな印象を受けた。

「波動を小さくするなら、ソフトベイトを使ったらどう?」という疑問が生じたので、今日はこれを試すことにした。「食わせ」と「リアクション」のどっちの手法が良いか?は、分からない。とりあえず、今日は「食わせ」を試した。行ったのは、バス釣りの「ジグヘッドスイミング」。ミッドストローリングではなく、その前身の「名古屋釣法」を試した。スティックベイトにジグヘッドを付け

名古屋釣法の専用のロッドでシェイクしながら、デッドスローでハンドルを巻いた (以下の動画の14分45秒から、この釣りの名手の奥田学プロの解説があります)。

https://www.youtube.com/watch?v=FjYfwiTG3-g&t=1485s

難易度が高く、個人的には、トゥイッチやジャークより楽しい。「免許皆伝」と言える状態には程遠い。それだけに、操作の練習だけでも、楽しい。

この日は、ブラックバスのいない湖で、完全に「バスを釣るためだけの釣り」をした。この日も秋晴れ。水温が18.8℃で、この2週間程度、ほとんど変化していない。波は開始時は良かったが、徐々に風裏になり、弱まっていった。フレナイの手前の沢で、午前7時過ぎに開始、叩きながら、ニナルの河口を目指した。

久しぶりのため、操作が悪い。良いアクションが出ない。舌打ちばかり出る。それでも4時間かけて、ニナルまで叩き切った。そして、完全に無反応だった。触れてくることも、追尾も、何一つなかった。午前11時過ぎに終了。

「操作の練習のためだけに、再挑戦したい。これじゃ、本物の名古屋釣法ではない...」という悔しさが強く残った。しかし一方で「基本的には、この方向性も完全に的外れ」と感じた。これで、3週連続で、魚の引きを感じることが出来なかった。

天気図は日本気象協会(http://www.tenki.jp/guide/chart/)を引用。

気温:日平均 15.0℃ (–18.9〜10.8℃)

水温:18.8℃

時間:4時間 (午前7時〜午前11時)

反応:0回(エビ0回・ショートバイト0回・追尾0回・反転0回・バラシ0回)

釣果:0尾

水温10℃の本番までの、自分なりの楽しみ方探し。今のところ、全く手がかりがない。先週に、オーソドックスなリップ付きのミノーを4〜5時間かけてトゥイッチした。全く反応がなかった。しかし「1種類の釣りだけを最低4〜5時間は続けて、反応の有無を調べる」という方法は、体験がそのまま教訓になるので「これはこれで、長い目で見て役に立つ」と感じた。釣れたら嬉しいが、ボウズでも、ボウズ1回毎に、少しだけ賢くなれる期待がある。

これまでの経験から、この時期、リップを折ったミノーのトゥイッチには、小突く程度の反応はしてくる。たまに、小さいけど釣れる。先週に学んだのは「リップがあると、トゥイッチに全く反応しない」だった。リップがあると、ラインスラッグを叩く時、手に感じる抵抗が大きい。そこで、ミノーが発する波動が相当に大きい。これが、嫌われるのかもしれない。

釣行1回分の経験しかないので、断言はできないが、そんな印象を受けた。

「波動を小さくするなら、ソフトベイトを使ったらどう?」という疑問が生じたので、今日はこれを試すことにした。「食わせ」と「リアクション」のどっちの手法が良いか?は、分からない。とりあえず、今日は「食わせ」を試した。行ったのは、バス釣りの「ジグヘッドスイミング」。ミッドストローリングではなく、その前身の「名古屋釣法」を試した。スティックベイトにジグヘッドを付け

名古屋釣法の専用のロッドでシェイクしながら、デッドスローでハンドルを巻いた (以下の動画の14分45秒から、この釣りの名手の奥田学プロの解説があります)。

https://www.youtube.com/watch?v=FjYfwiTG3-g&t=1485s

難易度が高く、個人的には、トゥイッチやジャークより楽しい。「免許皆伝」と言える状態には程遠い。それだけに、操作の練習だけでも、楽しい。

この日は、ブラックバスのいない湖で、完全に「バスを釣るためだけの釣り」をした。この日も秋晴れ。水温が18.8℃で、この2週間程度、ほとんど変化していない。波は開始時は良かったが、徐々に風裏になり、弱まっていった。フレナイの手前の沢で、午前7時過ぎに開始、叩きながら、ニナルの河口を目指した。

久しぶりのため、操作が悪い。良いアクションが出ない。舌打ちばかり出る。それでも4時間かけて、ニナルまで叩き切った。そして、完全に無反応だった。触れてくることも、追尾も、何一つなかった。午前11時過ぎに終了。

「操作の練習のためだけに、再挑戦したい。これじゃ、本物の名古屋釣法ではない...」という悔しさが強く残った。しかし一方で「基本的には、この方向性も完全に的外れ」と感じた。これで、3週連続で、魚の引きを感じることが出来なかった。

天気図は日本気象協会(http://www.tenki.jp/guide/chart/)を引用。

2021年09月25日

2021年9月25日

伝言→芦田さん・だいすけさんのグループの皆さん。ありがとうございました。偏光グラス、受け取りました。助かりました。

月齢:18.1

気温:日平均 13.4℃ (9.4〜18.0℃)

水温:18.9℃

時間:4時間半 (正午半〜午後5時)

反応:0回(エビ0回・ショートバイト0回・追尾0回・反転0回・バラシ0回)

釣果:0尾

前週までの3回で、水温躍層より深い水深を狙うのは、ほぼ不可能なことが分かった。となると、昆虫を食べに岸近くに来ている魚を狙う以外にない。虫を模したルアーを投げるのが王道だろうが、どうしても、待ちの釣りのイメージがあり、イライラしそうで、避けたい。トゥイッチでもジャークでもシェイクでも、常にロッドを動かして、ロッドで操作する釣りがしたい。

これまで、この時期の西岸では、シンキングペンシルのただ巻きと、リップのない小型のミノーのトゥイッチを多く試した。どちらも、効果が弱い印象がある。ただし、トゥイッチだと、ミノー自体に体当たりしたり、軽く噛んだりはしてきた。昆虫を奪い合う、敵やライバルだと見なされているように感じた。

そこで、今週からは、小魚っぽい流線形の、いろんなタイプのルアーを試し、反応を観察してみようと考えた。湖岸の散歩が目的なので、あんまり釣果にこだわらず、しっかり歩こうと考えた。

この日は、とてもオーソドックスな、リップの付いたミノー。7cm前後の小型の、最近の奴を中心に、いくつかを集めた。これをトゥイッチするとどうなるか?を調べた。当たり前すぎる釣りだが、この時期のこの一帯で、試した経験がなかった。

バス用のウルトラライトの、ソリッドティップのロッドで、繊細にトゥイッチすることを試みた。

林道ですれ違った方に「朝に50cmを2本獲った人がいる」と聞いた。そこで、魚自体は間違いなくいる。波は、開始時は抜群だった。その後、ほどほど程度に落ち着いた。気持ち良い秋晴れ。正午半(12:30)、フレナイの手前の沢で開始。ニナルに向けて、叩いた。

ところが、4時間半かけて、丁寧に叩いたが、全く触れてこなかった。1回だけ、「ポーズの最中に甘噛みしたかもしれない」と思わせる感触があったが、自信がない。

ここまで見事に無視されるとは、思わなかった。

4時間半、一心不乱に操作して何も無かったことから、「この時期、この方向性は完全に駄目」と確信できた。

天気図は日本気象協会(http://www.tenki.jp/guide/chart/)を引用。

月齢:18.1

気温:日平均 13.4℃ (9.4〜18.0℃)

水温:18.9℃

時間:4時間半 (正午半〜午後5時)

反応:0回(エビ0回・ショートバイト0回・追尾0回・反転0回・バラシ0回)

釣果:0尾

前週までの3回で、水温躍層より深い水深を狙うのは、ほぼ不可能なことが分かった。となると、昆虫を食べに岸近くに来ている魚を狙う以外にない。虫を模したルアーを投げるのが王道だろうが、どうしても、待ちの釣りのイメージがあり、イライラしそうで、避けたい。トゥイッチでもジャークでもシェイクでも、常にロッドを動かして、ロッドで操作する釣りがしたい。

これまで、この時期の西岸では、シンキングペンシルのただ巻きと、リップのない小型のミノーのトゥイッチを多く試した。どちらも、効果が弱い印象がある。ただし、トゥイッチだと、ミノー自体に体当たりしたり、軽く噛んだりはしてきた。昆虫を奪い合う、敵やライバルだと見なされているように感じた。

そこで、今週からは、小魚っぽい流線形の、いろんなタイプのルアーを試し、反応を観察してみようと考えた。湖岸の散歩が目的なので、あんまり釣果にこだわらず、しっかり歩こうと考えた。

この日は、とてもオーソドックスな、リップの付いたミノー。7cm前後の小型の、最近の奴を中心に、いくつかを集めた。これをトゥイッチするとどうなるか?を調べた。当たり前すぎる釣りだが、この時期のこの一帯で、試した経験がなかった。

バス用のウルトラライトの、ソリッドティップのロッドで、繊細にトゥイッチすることを試みた。

林道ですれ違った方に「朝に50cmを2本獲った人がいる」と聞いた。そこで、魚自体は間違いなくいる。波は、開始時は抜群だった。その後、ほどほど程度に落ち着いた。気持ち良い秋晴れ。正午半(12:30)、フレナイの手前の沢で開始。ニナルに向けて、叩いた。

ところが、4時間半かけて、丁寧に叩いたが、全く触れてこなかった。1回だけ、「ポーズの最中に甘噛みしたかもしれない」と思わせる感触があったが、自信がない。

ここまで見事に無視されるとは、思わなかった。

4時間半、一心不乱に操作して何も無かったことから、「この時期、この方向性は完全に駄目」と確信できた。

天気図は日本気象協会(http://www.tenki.jp/guide/chart/)を引用。

2021年09月18日

2021年9月18日

月齢:11.1

気温:日平均 15.7℃ (14.5〜17.6℃)

水温:19.1℃

時間:5時間 (午前10時半〜午後3時半)

反応:0回(エビ0回・ショートバイト0回・追尾0回・反転0回・バラシ0回)

釣果:0尾

ボトム修行の3回目。前回、水深14mで70cm台が食ってきた。驚きだった。そこで当然「丸一日叩いていれば、こういう偶然の遭遇が、1回は期待できるだろうか?」という、都合の良い期待が湧いた。丸一日はキツイが「せめて6時間は叩いてみよう」と考えた。午前10時半に開始。

20gのメタルジグと、1oz(28g)のシンカーを使ったヘビキャロ を試した。しかし、全く反応はなく、5時間でやる気が全て消えて、午後3時半に終了。

ボトムを狙うにあたって、この3回の釣行は、しっかり水深の把握に務めた。ロックフィッシュ用の、1mおきにオレンジ色のマーカーが付いてるPEラインを使った。方法は、しっかりフェザリング(スプールに人差し指を当てる、スピニング版のサミング)して、着水時にラインを張り、フリーフォールで、スプールから出て行くマーカーの数を数えた。

分かったことは、結論から書くと「基本的に、完全にお手上げ」だった。

この時期、水温躍層はおそらく20mから30mの間にあると想像される。ブラウントラウトの本隊は、こうした水深の下にいると考えるのが妥当。となると「とりあえず、水深30m前後に着底させる…程度の目安で釣りをすれば、チャンスがあるだろう」と期待した。

ところが、この水深30mが、想像以上に遠く、深かった。5時間投げたが、水深30mに届いたのは、2〜3投程度だった。

メタルジグの場合、軽快に跳ね上げて「この動きなら騙せるかもしれない」と期待できるのは、せいぜい、重さが20gまでのメタルジグだった。そして、実際に操作してみると、上手く動いてくれてそうなのは、水深15m以内に感じた。水深20mになると、食わせの間が作れているか?、怪しい。メタルジグを30gにすると、重量感があり過ぎる。おまけに、相当強くしゃくらないと、簡単に根掛かりする。「岸からのキャストで、これで食わすのは、自分には絶対に無理」と感じた。

ヘビキャロは、水深20m以上になると、ほとんどノー感じ。ロッドを縦にさばいてリフト&フォールしようとしても、シンカーが底から持ち上がっているのか?すら、分からない。結局、ただ巻き位しか、操作法が思いつかない。しかし、スローに引くと根掛かりする。かなり早めに巻かないとならない。「ストップも入れられない、この早巻きじゃ、食うはずないだろ...」としか思えない。

先週も先々週も、ヒットが1回ずつあったが、食った水深は8mと14m。食欲で頭が一杯になった個体が、温水層までやってきて、たまたま偶然に遭遇できたのだと思う。ただし、こうした遭遇を、いつでも期待できる訳ではないと、今日は実感できた。

ルアーを操作する立場からすると、メタルジグやシンカーの重さは15gから20g程度が快適で、カバーする水深は15mまでが妥当だと感じた。この範囲内なら「騙される奴もいるかもしれない」と思える程度に操作できる。しかし、ブラウントラウトの本隊がこの水深までやって来るのは、11月の水温10℃。そして、そもそも、10℃になれば、ボトムを狙わなくても釣りになる。

足腰の健康維持のために、来週も来るつもりだが、「ボトム狙いの方向性では、打つ手は何もないな…(笑)」としか思えない状態になってしまった。

天気図は日本気象協会(http://www.tenki.jp/guide/chart/)を引用。

気温:日平均 15.7℃ (14.5〜17.6℃)

水温:19.1℃

時間:5時間 (午前10時半〜午後3時半)

反応:0回(エビ0回・ショートバイト0回・追尾0回・反転0回・バラシ0回)

釣果:0尾

ボトム修行の3回目。前回、水深14mで70cm台が食ってきた。驚きだった。そこで当然「丸一日叩いていれば、こういう偶然の遭遇が、1回は期待できるだろうか?」という、都合の良い期待が湧いた。丸一日はキツイが「せめて6時間は叩いてみよう」と考えた。午前10時半に開始。

20gのメタルジグと、1oz(28g)のシンカーを使ったヘビキャロ を試した。しかし、全く反応はなく、5時間でやる気が全て消えて、午後3時半に終了。

ボトムを狙うにあたって、この3回の釣行は、しっかり水深の把握に務めた。ロックフィッシュ用の、1mおきにオレンジ色のマーカーが付いてるPEラインを使った。方法は、しっかりフェザリング(スプールに人差し指を当てる、スピニング版のサミング)して、着水時にラインを張り、フリーフォールで、スプールから出て行くマーカーの数を数えた。

分かったことは、結論から書くと「基本的に、完全にお手上げ」だった。

この時期、水温躍層はおそらく20mから30mの間にあると想像される。ブラウントラウトの本隊は、こうした水深の下にいると考えるのが妥当。となると「とりあえず、水深30m前後に着底させる…程度の目安で釣りをすれば、チャンスがあるだろう」と期待した。

ところが、この水深30mが、想像以上に遠く、深かった。5時間投げたが、水深30mに届いたのは、2〜3投程度だった。

メタルジグの場合、軽快に跳ね上げて「この動きなら騙せるかもしれない」と期待できるのは、せいぜい、重さが20gまでのメタルジグだった。そして、実際に操作してみると、上手く動いてくれてそうなのは、水深15m以内に感じた。水深20mになると、食わせの間が作れているか?、怪しい。メタルジグを30gにすると、重量感があり過ぎる。おまけに、相当強くしゃくらないと、簡単に根掛かりする。「岸からのキャストで、これで食わすのは、自分には絶対に無理」と感じた。

ヘビキャロは、水深20m以上になると、ほとんどノー感じ。ロッドを縦にさばいてリフト&フォールしようとしても、シンカーが底から持ち上がっているのか?すら、分からない。結局、ただ巻き位しか、操作法が思いつかない。しかし、スローに引くと根掛かりする。かなり早めに巻かないとならない。「ストップも入れられない、この早巻きじゃ、食うはずないだろ...」としか思えない。

先週も先々週も、ヒットが1回ずつあったが、食った水深は8mと14m。食欲で頭が一杯になった個体が、温水層までやってきて、たまたま偶然に遭遇できたのだと思う。ただし、こうした遭遇を、いつでも期待できる訳ではないと、今日は実感できた。

ルアーを操作する立場からすると、メタルジグやシンカーの重さは15gから20g程度が快適で、カバーする水深は15mまでが妥当だと感じた。この範囲内なら「騙される奴もいるかもしれない」と思える程度に操作できる。しかし、ブラウントラウトの本隊がこの水深までやって来るのは、11月の水温10℃。そして、そもそも、10℃になれば、ボトムを狙わなくても釣りになる。

足腰の健康維持のために、来週も来るつもりだが、「ボトム狙いの方向性では、打つ手は何もないな…(笑)」としか思えない状態になってしまった。

天気図は日本気象協会(http://www.tenki.jp/guide/chart/)を引用。